来源:保定日报作者:杨旭时间:2022-07-22 08:34

□保定日报记者 杨旭

盛夏,迈进直隶总督署大门,绿荫掩映下的建筑古朴沉静气息扑面而来,微风徐来,不觉顿生凉意。

穿过“公生明”牌坊,走到总督署大堂东侧小跨院,整面墙整套的《御题棉花图》呈现眼前。在这里,循着史料记载,仿佛看到了曾经的棉花耕种,看到了曾经发生的故事。

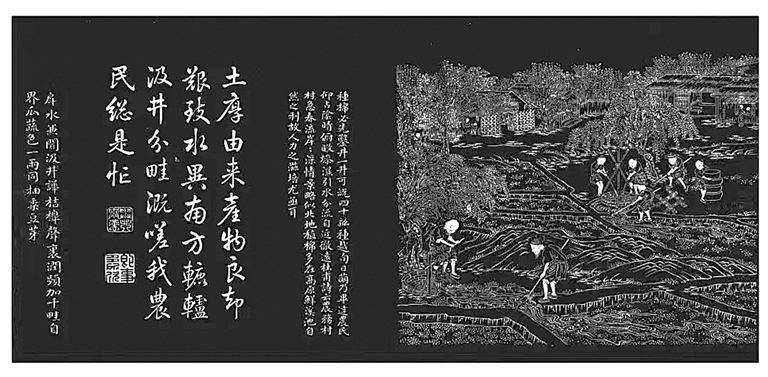

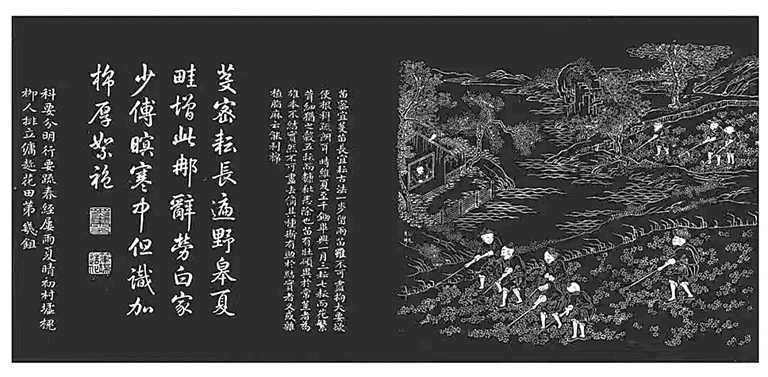

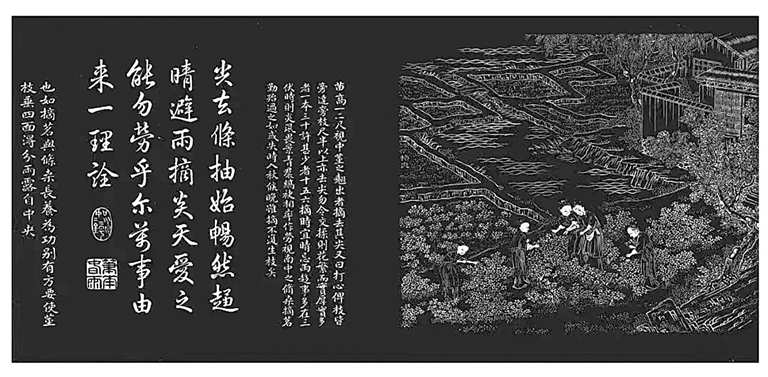

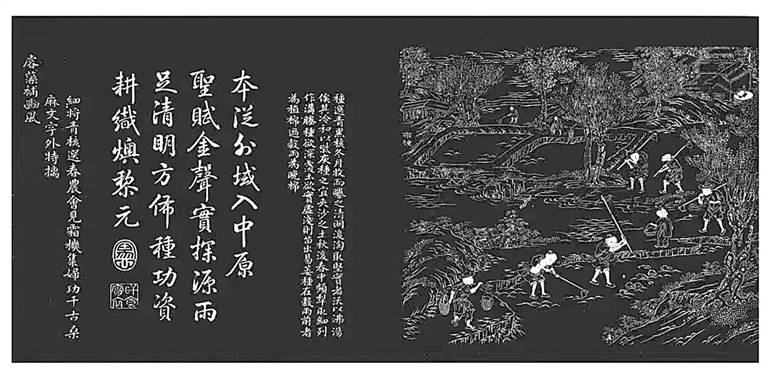

直隶省大规模种植棉花,自总督方观承首先倡导。清乾隆三十年(1765)四月,直隶总督方观承将棉花种植、纺织及练染的全过程工笔绘图十六幅,每幅图后面配以说明文字,装裱成《棉花图册》,在册首恭录清圣祖康熙皇帝的《木棉赋并序》,呈送乾隆皇帝御览。乾隆为《棉花图册》的每幅图分别题写了七言绝句诗一首,共计16首,同时准予将方观承所作诗句附在每幅图的末尾。方观承将经过乾隆御题的《棉花图册》正式定名为《御题棉花图》,并精心临摹副本,镌刻于珍贵的端石之上。方观承将《御题棉花图》交回宫中,从此,《御题棉花图》的原本即“藏在深宫人未识”,只有《御题棉花图》刻石留在了直隶总督署。

《御题棉花图》是迄今已知国内外最早而较完备的棉作学图谱,其中不少论点至今仍不失其科学价值。它真实记录了清朝前期冀中一带棉花种植业和棉纺织手工业的情况,系统总结了我国北方十七至十八世纪的植棉、纺纱、织布的经验,图和文字说明生动地描绘了当时植棉和纺织生产的状况和达到的技术水平。其中有些内容对于研究中国的植棉业和手工棉纺织染业的发展具有重要参考价值。

方观承所绘的《御题棉花图》以图为主,图文并茂,通俗易懂,加之有乾隆皇帝的亲题诗,是当时倡导和推广植棉和棉纺织技术的优秀科普作品。《御题棉花图》出版以后广为刻印流传,在20世纪30年代被译为日文出版。这本图谱为研究我国农业科技史、植棉史、棉纺织史及清前期社会经济史提供了重要资料,实为不可多得的一部农业科学著作和艺术珍品,在中国乃至世界农业史上占有重要地位。

清朝灭亡以后,图文并茂的棉花图刻石流散到了保定半亩园街的两江会馆,1954年《御题棉花图》刻石由河北省博物馆收藏至今。准确的说,民间流传的、通常人们所见到的、并不是《御题棉花图》,而是《御题棉花图》刻石的拓本。

如今,《御题棉花图》不仅仅是石刻或者读本,它有了更新颖的展现形式。人们不仅可以在直隶总督署看到复刻的《御题棉花图》,还能通过网络购买3D版的《御题棉花图》,拥有有“身份证”的独一无二的“棉花图”——6月18日,《御题棉花图”作为保定市首款文创数字藏品于阿里巴巴鲸探首发。

保定文发集团以《御题棉花图》为原型推出首套数字文创产品,第一期发布了《布种》《灌溉》《耘畦》《摘尖》四款,各限量发行10000份。一经上线,立刻秒没。

让所有保定人振奋的是,这个“秒没”,不是带夸张的形容词,是真是一秒内抢没了!这意味着,让平面的文物活起来的设想迈出了成功的第一步。

数字文创是什么?它是将文物文化背景及元素以创意数字化形式呈现出来,是数字时代背景下,对传统文化、农业种植发展史融入新时代表达、推动文化数字化发展的新尝试。我市首款数字文创《御题棉花图》,是在文化数字化领域的破冰与探索,科技赋能文化,平台助力传播,利用技术手段和设备对《御题棉花图》进行数字化二次创作面向全国发布。

数字文创让《御题棉花图》“活”了起来,让普通百姓也可以“拥有”文物,让更多人了解文物,用科技讲述保定故事,传播保定文化。

中华文明绵延不断的生命力是独一无二的,开放、融合、转化是其薪火相传、生生不息的鲜明标志。文物是5000多年中华文明的亲历者、见证者、幸存者,每一件文物无不经历了风霜雨雪而倍显珍贵。

保定是一座历史名城,积淀千年、底蕴深厚。这里是中华文明的发祥地之一,从2万8千年前的“涞水智人”到1万年前的徐水“南庄头遗址”,从8千年前的易县“北福地遗址”,到5千年前的黄帝“合符釜山”,无不彰显了保定从旧石器时代伊始的无断代文明演进过程。燕国、中山国先后在这里立都,元朝设保定路,明朝建保定府,清朝为“八督之首”直隶总督署所在地。保定拥有全国重点文物保护单位59处、省级文物保护单位74处、市(县)级文物保护单位486处,是河北省第一文物大市。传承中华民族精神的长城遗存、世界文化遗产清西陵、“中国20世纪100项考古大发现”之一的燕下都遗址、金缕玉衣的故乡满城汉墓、古北岳祭祀之地北岳庙、宋代五大名窑之首定窑遗址、“一座衙署半部清史”的直隶总督署、全国十大名园之一的古莲花池星罗棋布、凝古聚珍。保定非物质文化遗产资源丰富,拥有23项国家级、99项省级、498项市级非物质文化遗产项目,联合国教科文组织驻华代表处代表夏泽翰称“保定是一座非物质文化遗产的金矿”。

习近平总书记强调,“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”让文物活起来,可以人们感受地域风情,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。

今天,本版推出“让文物和文化遗产活起来”系列报道,让文物和它的故事家喻户晓。下面,我们就来说说《御题棉花图》,这个拥有二百多岁的文物是怎么“活”起来,来到我们“身边”,又是怎么“火”起来,让人们都知道。