来源:保定晚报作者:时间:2023-06-03 08:51

□柴汝新

古莲花池洒然亭位于北荷塘的西北角,四柱攒尖顶,四面虚敞。此处地势略高,南临深潭,西邻一亩泉河水进园的入水口,游人至此有神清气爽的感觉,因此命名“洒然”。现亭匾是1932年河北省政府主席王树常所题,字体为行楷,飘逸秀丽。

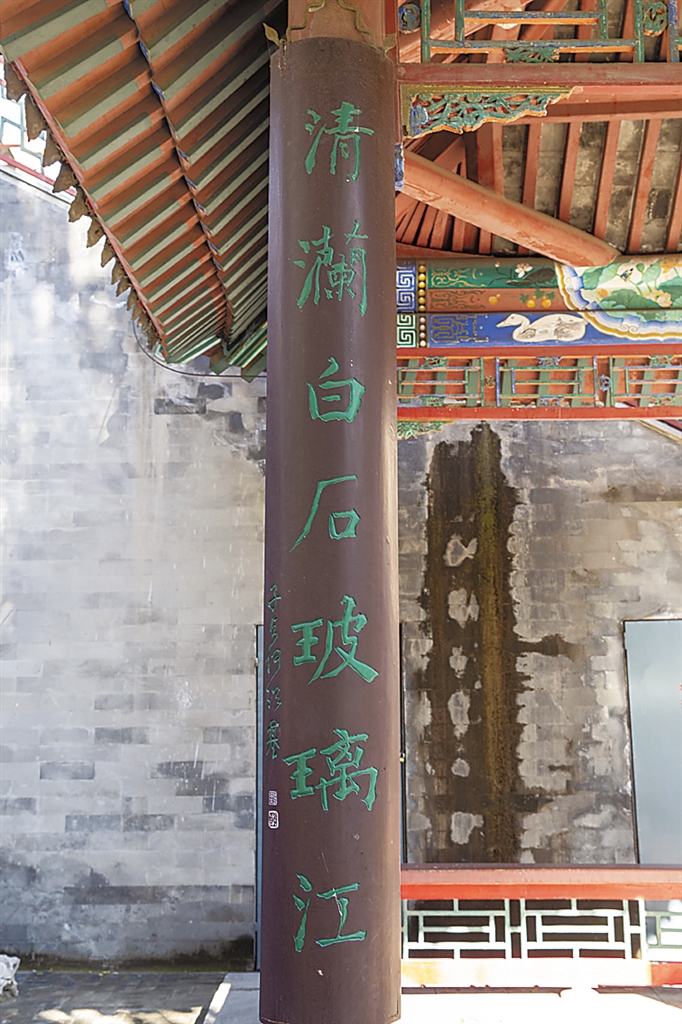

洒然亭柱联为“丹花绿树锦绣谷,清澜白石玻璃江”,意为红色的花朵、绿色的树木构成锦绣山谷般的园林,清澈的波澜、洁白的底石铺就玻璃江流似的水渠。联中“清”借用为“青”,与“白”成颜色对,称“借音对”,这是古诗联中常用的技巧。联句虽为七字语,但非律句,“白石”二字都是入声字,因此上下联前四字声调都是“平平仄仄”,不相对,只有后三字平仄相对。上联写整座园林,因其地处省城的低处,所以称之为“谷”。既然是谷,就应状写其植被而忽略其建筑物。写植被仅以“丹花绿树”为代表,并以“锦绣”比喻,犹如国画技法的写意。下联写洒然亭近处的响琴涧,它是一亩泉河水入园后的首段,用“清澜白石”状写其清澈见底,又用“玻璃”作比,一处清泉活水跃然眼前。洒然亭有全园的“丹花绿树”做背景,又有“清澜白石”相伴,其令人神清气爽的韵致就不言而喻了。

撰者兼书者何绍基(1799-1873年),字子贞,号东洲,晚号蝯叟(猿叟),湖南道州(今道县)人,道光十六年(1836年)进士,历任翰林院编修、文渊阁校理、国史馆总纂、提调、武英殿总纂、四川学政等职。生平好学,博览群书,无所不窥,于六经、子、史皆有著述,尤精小学(文字学),旁及碑版文字,著有《惜道味斋经说》《说文段注驳正》《东洲草堂诗文抄》等。除治学方面外,何氏对后世影响最大的当属书法艺术上的成就。他幼承家学,先习颜真卿,中年后多为行草、篆、隶,尤工小真书。他自道学书40余年,溯源篆分,楷法则由北碑求篆分入真楷之绪。上溯秦汉六朝,所取极博,功力深湛,形成自己别具一格的既古朴厚实、端庄严谨又雄健恣肆、飘逸神奇的书风,为清代出类拔萃一代大师。曾国藩曾评价说:“子贞之学,长于五事:一曰仪礼精;二曰汉书熟;三曰说文精;四曰各体诗好;五曰字好。渠意皆欲有所传于后,以余观之,字必传千古无疑矣!”

道光二十年(1840年),何绍基在京城翰林院供职。是年二月,其父何凌汉(任吏部尚书)病故,绍基告假扶柩南行湖南,回乡勘陵料理丧事。道光二十二年(1842年)秋,何绍基为父守丧毕,入秋返京复职。途中应保定府友人邀请赴保定小住,游览莲池时置身于山光湖色、楼阁亭台、玲珑滴翠、掩映成趣的情境,欣然为洒然亭挥毫写下这副楹联。

何氏此行一是为了和老友叙旧,切磋学问书艺,二是遣散丧父后的悲伤心绪。在《何绍基日记》中写道:“……十一月十二日入保定府,到南司署访封茕生,见谢信斋藏傅山草书十幅,议为:极龙蛇飞舞之致,然亦太近散漫者。又到方铁珊处见苏石斋诗卷、麻姑仙坛记、长沙帖……”这就是此柱联的由来。