来源:保定晚报作者:时间:2023-07-01 08:41

□曹玉想

墨盒是盛墨汁之器。铜墨盒创始于道光年间,盛行于同治、光绪及民国时期。《北京繁昌记》云:“北京之墨盒,与江西南昌之象眼竹细工及湖南之刺绣,为中国之三大名物。”铜墨盒除了极强的实用功能外,刻铜名家以铜为纸,以刀为笔,在铜墨盒上雕刻山水、花鸟、人物等成为精美的艺术品。还有人把铜墨盒作为奖品奖励给在某项比赛或者活动中获得先进的单位和个人,以资鼓励。

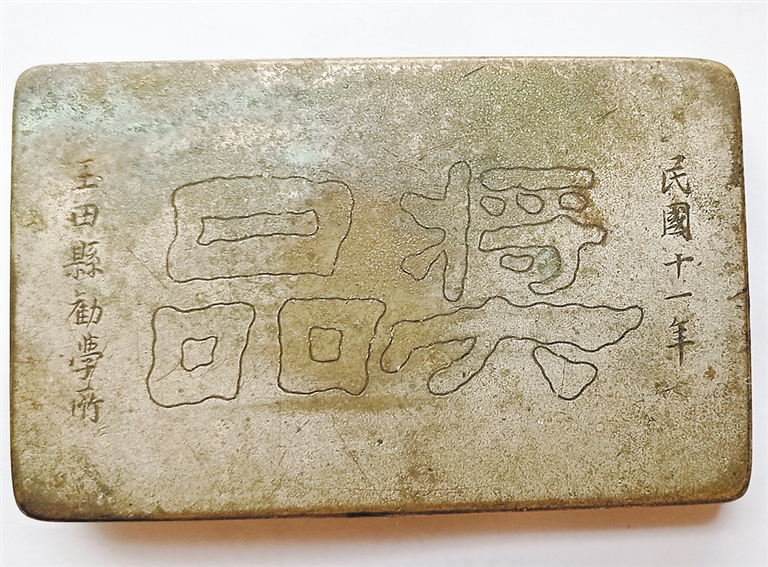

这方长方形铜墨盒,长8.4厘米,宽5.3厘米,高2.3厘米。上款为“民国十一年”,下款为“玉田县劝学所”,中间精刻“奖品”两个大的空心字。捧在掌心,认真观赏,便可听到从遥远的时间界碑上折射过来的回声。

科举制度是中国古代通过考试选拔官吏的制度。明清两代,科举更盛,考试形式和内容严重禁锢了知识分子的思想,扼杀了其创造性和主观能动性。在中华民族面临生死存亡的关键时刻,读书人纷纷觉醒。苏州名士王同愈大声疾呼:“各国强弱之分,文野之别,视全国人民就学多寡为断。”1903年,张之洞等人联名奏请停止科举,认为科举一日不停,读书人就总怀有侥幸中举之心,“学校也无大兴之望”。1905年8月,清廷被迫做出让步,谕令“立停科举、以广学校”,从隋代伊始在中国实行了1300年的科举制度至此完全废止。1905年成立了中央教育行政机构——学部,作为统辖全国的正式教育行政机关,并将旧有的国子监并入。晚清时期,清政府建立了中央、省和县级三级行政教育机构,分别是学部、学务公所和劝学所。

劝学所是中国近代地方教育行政机关。清末直隶省(今河北省,省会保定)所属厅、州、县最先设立。严修在1904年出任直隶学务处督办出访日本归国后,于保定创办初级师范学堂,开办《学务报》,派官绅赴日本习法政。1905年,严范孙在直隶创办各级各类学堂多处,设各县劝学所,为全国首创。《清史稿》记载:“劝学所之设,创始于直隶学务处。时严修任学务处督办,提倡小学教育,设劝学所,为厅、州、县行政机关。仿警察分区办法,采日本地方教育行政及学校管理法,订定章程,颇著成效,三十二年,学部奏定劝学所章程,通行全国,即修呈订原章也。”

1906年(清光绪三十二年),学部奏定《劝学所章程》,全国各府、厅、州、县皆设。每所设视学一人,兼充学务总督。据1909年学部统计,全国各厅州县共设劝学所1588所(直隶省152所)。各地劝学所的职责以兴学为主,“除推行小学教育外,尚兼及社会教育之举办”。如此,劝学所就有了教化一方、启蒙民众的义务。在劝学所内设置宣讲所,延聘专员,定期宣讲。宣讲的内容除了谕旨规定的“忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实”五条外,“学部颁行宣传各书,及国民教育修身、历史、地理、格致等浅近事理,以迄今白话新闻,概在应行宣讲之列,惟不得涉及政治演说及一切偏激之谈”。劝学所的设置有效促进了中国近代教育的发展,特别是在地方基础教育的建设、发展上更是功不可没。民国元年废除劝学所,设学务局。1915年各县恢复劝学所,每所设所长一人,劝学员2至4人,佐县知事办理行政事宜,1923年改为教育局。

这方“民国十一年玉田县劝学所奖品”铜墨盒作为清末民初河北省设立劝学立所兴办教育的见证,非常罕见,弥足珍贵,具有很高的历史价值、文物价值和收藏价值。