来源:保定晚报作者:时间:2023-10-21 08:03

▢李笙清

越过寒露的门槛,荷叶枯卷,金菊吐艳,丹桂飘香,气候宜人,好一派深秋盎然景色,正是古人踏青登高的好时节。面对如此深秋佳景,历代文人墨客不吝笔墨,留下了许多脍炙人口的诗词歌赋,唐代大诗人刘禹锡就发出过“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云去,便引诗情到碧霄”的由衷感慨。重阳携霜降而来,美丽的秋色、重阳的意境入诗入词,亦被历代画家精心绘之于丹青传世。近日看到清代僧人画家石涛描绘深秋重阳风情的两幅作品,印象十分深刻。

石涛(1642—1708年),本姓朱,名若极,小字阿长,明皇室后裔,广西桂林人。为逃避满清统治者的迫害,他幼年即出家为僧,法名原济(亦作元济),号石涛,别号有大涤子、清湘老人、苦瓜和尚等多个。石涛工诗文书画,天才横溢,画风疏秀清朗,自成一家,与弘仁、髡残、朱耷并称清初画坛“四僧”。石涛传世的山水画很多,下面这两幅刻画重阳节令的作品充满了浓郁的民俗气息。

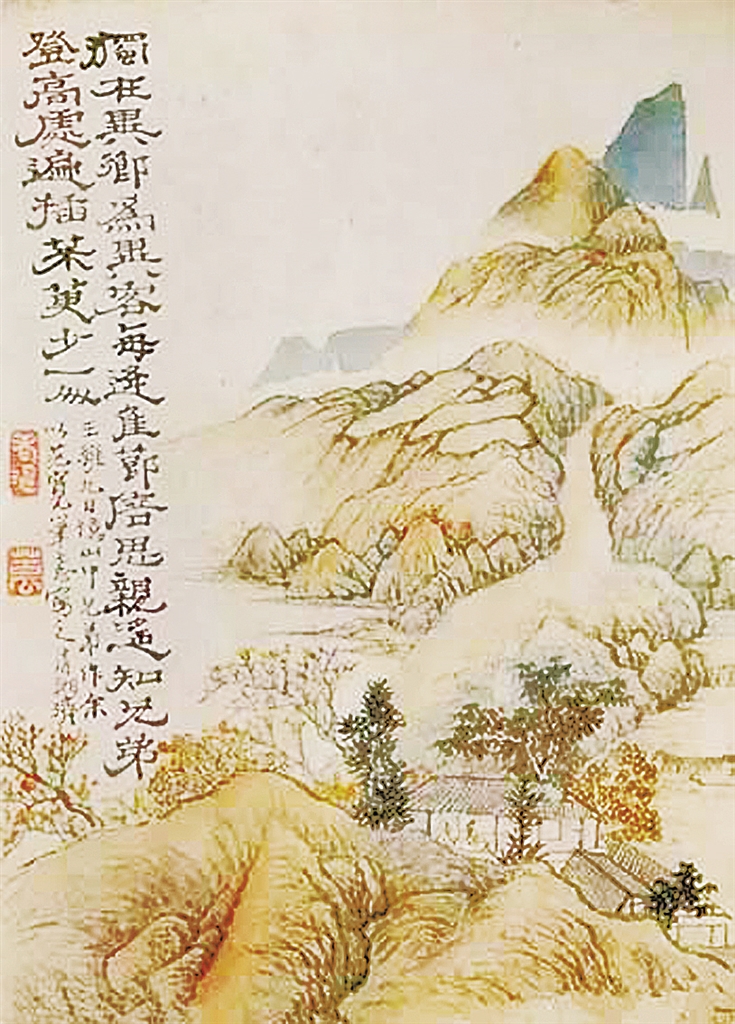

《王摩诘诗意图》轴(图一),纸本,设色。画面采用全景式高远构图,山峰连绵,逶迤险峻,植被萧索,云遮雾绕。溪流从两山间流淌而下,绕山成溪。近景的半山之上,数座房舍掩映在稀疏的林木之下,从敞开的轩窗可以看到两人对坐于窗前饮酒闲谈、眺望山景的一幕情景。整个画面立意清晰,气象萧索,充满着一缕落叶萧萧、山岭空濛的仲秋山水荒寒意象。画左以隶书题有唐代诗人王维(字摩诘)的《九月九日忆山东兄弟》,诗句字体硕大,字形夸张,与画面景色形成很好的搭配,俨然是对画意最好的注解。诗曰:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”诗的字里行间渗透着游子重阳时节身处异乡的一缕绵绵无期的乡愁。石涛以王维诗立意并题于画端,以北宋山水画家范宽笔意作画,峰峦浑厚,气势壮阔,用笔强健,皴染浓密,以房舍中的人物为主体,赋予了重阳这个节令所包含的一种更直观的乡愁。身处异乡,睹画吟诗,不禁唤起我对故乡物事的怀想,心里顿时有了与元代散曲家张可久重阳时节“归雁横秋,倦客思家”的同样感受。

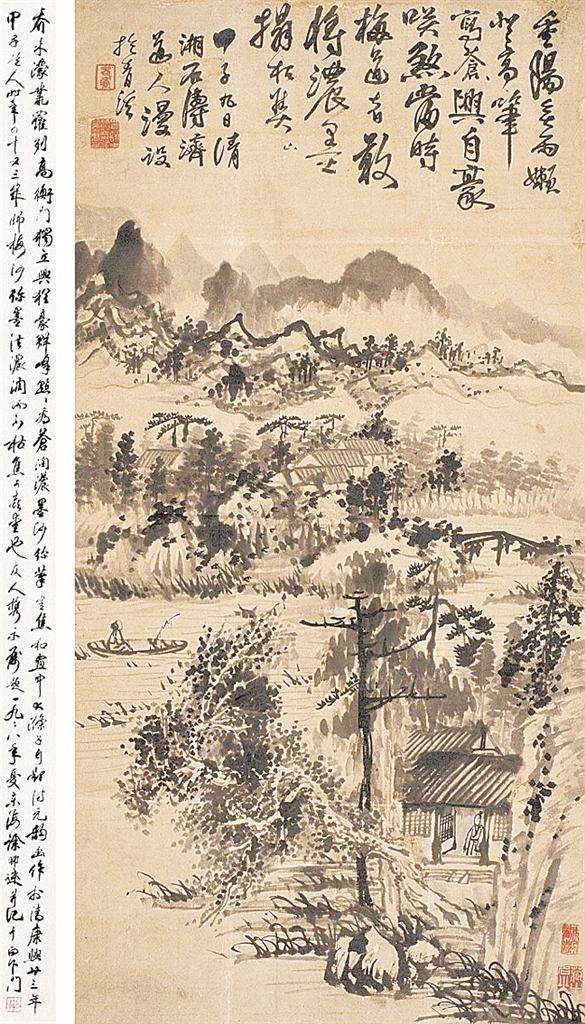

《重阳登高图》轴(图二),纸本,设色。画幅上端书写自题诗一首:“重阳无雨懒登高,笔写苍山兴自豪。笑煞当时梅道者,敢将浓墨搨枯焦。”诗中“笔写苍山兴自豪”中漏掉一个“山”字,作者特意在“苍”旁加点,并在题画诗最后补上一个“山”字。诗后款识:“甲子九月清湘石涛济道人漫设于清溪。”画面构图平远,山势逶迤,群峰连绵,远处云蒸霞蔚,虚幻神奇,近处植被葳蕤,溪流平缓,气象氤氲。房檐显露于林荫之间,小舟静泊于溪水之上。画面右下方,一人站立于敞开的窗前,默默望着窗外环抱的溪水、苍翠的树木及画面之外的远方,一副若有所思的神情中渗透着重阳登高远眺思念家乡亲人的画意。用笔纵横恣肆,劲健有力,用墨干焦并重,淋漓清润。较之《王摩诘诗意图》的疏淡清旷,石涛在这幅《重阳登高图》中融入了更多的景物,并通过对山村民居的刻画,营造出一缕浓郁的生活气息。根据画幅左边现代著名书画鉴定家徐邦达先生1998年所题边跋可知,这幅画创作于清康熙二十三年(1684年),石涛时年43岁,为其壮年期作品。

石涛的这两幅作品构图严谨,视野开阔,笔墨华滋,正如徐邦达题跋之“群峰点点看苍润,浓墨沙弥笔岂焦”,令人赏心悦目,心旷神怡,既诠释了古时重阳时节登高怀乡的民俗内涵,又刻画出深秋山水的丰富意蕴。活跃于清中期的“扬州八怪”之一的郑燮曾这样评介:“石涛绘画,千变万化,离奇苍古而又细秀妥帖。”从这两幅作品中可以管窥石涛绘画艺术的深厚功力。