来源:保定晚报作者:时间:2023-10-25 08:11

潜心钻研太阳能光伏技术十年,先后开发高功率大尺寸组件、双面发电光伏组件、无热斑光伏组件等新产品,输出国家级专利十余篇;参与多项全国领先的太阳能光伏研发技术项目,不断优化生产工艺,领跑技术创新前沿——

□保定晚报记者 李萌

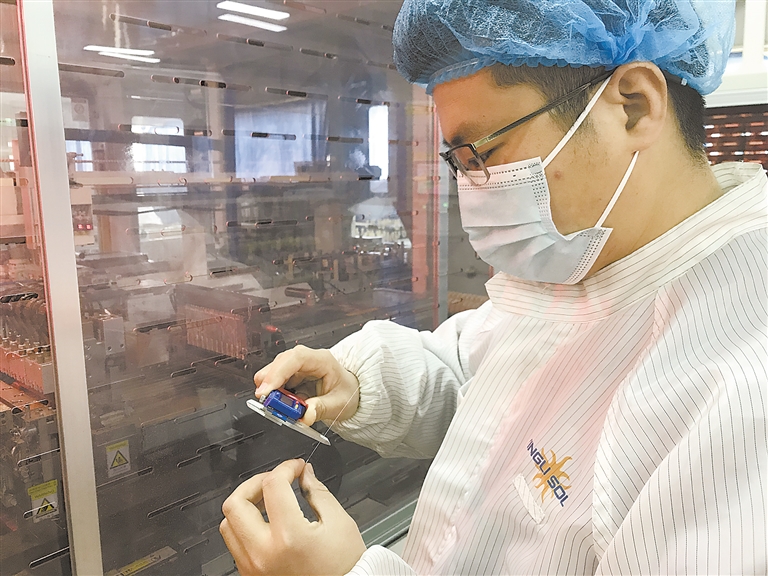

组件,光伏产业链的最后一环,被视为整个光伏生产链上从硅料、拉棒、硅片到电池片、组件多个环节的“最后一公里”。“90后”保定工匠耿亚飞就是英利能源发展有限公司里负责组件环节的一员。

10月中旬,初见耿亚飞,身形清瘦,衣着整洁,说话有条理,沉稳且干练。他的奋斗故事娓娓道来,散发着这名年轻工匠身上独特的光芒。

耿亚飞,1990年出生于保定市博野县,2013年毕业于河北大学工商学院电气工程及其自动化专业。初入职场时,耿亚飞对光伏也只是了解皮毛。于是,白天他跟着师父在生产一线学习,业余时间就通过查资料、书籍恶补专业知识,开始了在办公室、车间、实验室之间“三点一线”的生活。

一边学习一边实践,善于钻研的耿亚飞进步很快,逐渐迎来“实战”考验。2015年,耿亚飞所在的团队接到一个制作400KW的海岛组件产品的任务,要求产品在海岛高盐雾、强台风的环境中耐盐雾腐蚀、抗得住18级台风。根据项目组的设计方案,耿亚飞多次跟踪样品的制作、可靠性测试、来料检验等工作。为保质保量完成这项紧急任务,耿亚飞经常日夜连轴转,最终和团队一起圆满完成任务。“有时候回想起来,当时研发的过程确实很累,也遇到了很多困难,但不管对工作还是对生活,必须摆正态度,办法总比困难多。”

能不能在水面上建漂浮电站?2016年,针对这个想法,耿亚飞对水面漂浮电站进行多次设计,大到电站整体的浮力平衡、结构设计、材料选择,小到螺丝的分布,不断改进设计、发现问题、完善方案。因安装难度较大,也没有该方面的经验,安装公司都拒绝参加建设。但耿亚飞和同事们没有被难倒,他们几只“旱鸭子”一起在公司湖面进行电站建设,不仅克服了在寒风中保持自身平衡,还完成安装浮动的实验电站,开创了水面漂浮电站的先例,取得了良好的运行效果,其水面漂浮基座也荣获了国家实用新型专利。

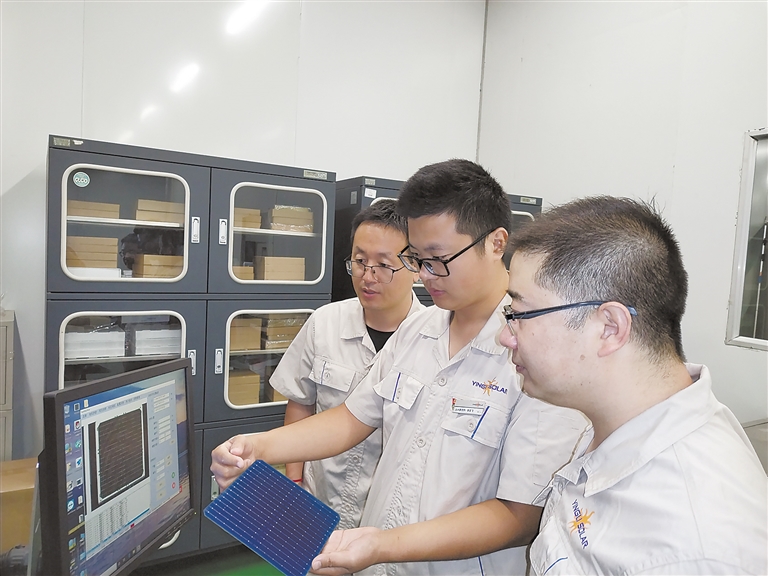

耿亚飞(中)和同事正在对生产用电池片进行检查。

2017年起,耿亚飞开始承担多主栅光伏组件开发工作,使多主栅组件技术成热并量产,开发出的多主栅光伏组件具有引领行业高发电量组件水平,该项目荣获2019年保定市科技进步二等奖。“跟传统工艺不同,很多客户一开始并不接受。”新工艺推广时并不顺利,材料、工艺或设备出现问题,都需要耐心调试。“当时,圆形焊带相较于传统的扁平焊带,不仅形貌发生了变化,数量也由原来的5根变成了12根,只要有一根不合适,就会对生产带来很大麻烦。所以,我们不断改进验证,同时对新设备也反复改良、调整参数,经常加班加点,最终产品工艺稳定下来,之前的疲惫也一扫而光。”

……

专注把握技能核心,不断积累技艺经验。在实践作业中,耿亚飞还善于不断将专业技术研究透彻、撰写专利。“写专利时我经常半夜睡不着,忽然想到一个点子赶紧爬起来拿笔记下。”凭着这份认真、执着和踏实,耿亚飞先后以第一发明人输出《光伏组件焊敷一体设备及工艺》《一种双面发电光伏组件》《多主栅太阳能电池丝网》等十余篇国家级技术专利,这名“90后”早已褪去当年的青涩,成长为一名“光伏学霸”。

2019年,公司以耿亚飞为名成立首个工作室——耿亚飞创新工作室。创新工作室是建立在产线上的工作室,第一时间解决生产问题,提升产品良率,降低产品成本,协助多基地产线顺利生产。

“全国五一劳动奖章”“河北省五一劳动奖章”“全省岗位学雷锋标兵”……面对多项荣誉,耿亚飞展现出一如既往的沉稳和谦虚:“荣誉与成绩都是过去的,不能因为荣誉就抬高自己。一起工作的同事们都很优秀,我还是想努力把本职工作做到更好,为企业发展贡献自己的智慧和力量。”

踏实认真、责任心强、做事靠谱……提到耿亚飞,同事们迅速给出很多可贵的评价。“亚飞是一个非常踏实的小伙子,一件事交给他,无论从调试还是工艺匹配等各方面,他都能从一点一滴做到深入,十分靠谱!”技术管理部的前辈李新娟赞扬这位年轻人,是“技术迭代很快的光伏行业中非常稀有的人才”。

“科技的进步就是不断追求的过程。今天不努力,明天这项技术就被淘汰了,要时刻都有危机感。”镜片后面,耿亚飞目光坚定,“奋斗本身也是一种幸福,我要用青春和汗水转化阳光的能量,发出更新的光芒。”

(本文图片由英利能源发展有限公司提供)