来源:保定晚报作者:时间:2022-08-15 09:07

2500年前,燕赵大地上贤良济济。象征着燕国繁荣的燕下都,是战国晚期规模最为宏大的都城之一。多少繁华留不住,物换星移几春秋。这座沉寂了两千多年的显赫名城,随着近代田野考古工作的开展,逐渐被揭开神秘面纱。旧都城址、老姆台、透雕龙凤纹铜铺首……渐渐显露真容的遗址和文物似是“曾遗失的世界”,无声昭示着当年燕国欣欣向荣的盛景。倏忽之间,“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的燕赵豪情似乎还回荡在沉默无言的旧城遗址之上,静静诉说着昔日的辉煌……

从武王灭商,建立了周王朝,而后封召公奭封于燕地,是为燕召公。及至公元前222年燕王喜被俘,燕国共绵延八百余年。在八百年的国祚中,燕国亦不时扩张,至战国晚期达到顶峰,最大疆域不仅包括今北京、天津、河北中北部,还涵盖今内蒙古、辽宁、吉林的部分地区,甚至远达朝鲜半岛北部。

在这广袤辽阔的疆土内,留下了大量燕国文物遗产,其中以都城址的相关发现最为重要。史载燕国都城有过多次迁徙,目前经过考古确认最为明确的是北京房山琉璃河遗址和保定易县燕下都遗址。二者分别代表了燕国的初都和晚期都城。在考古人的不懈努力下,这两个都城址的考古工作都取得了巨大收获,成为燕文化遗产最为璀璨的两颗明珠。

今天我们要说的是出土于易县燕下都遗址中的礼器。

礼器是古代中国贵族在举行祭祀、宴飨、征伐及丧葬等礼仪活动中使用的器物,用来表明使用者的身份、等级与权力,是在原始社会晚期随着氏族贵族的出现而产生的。进入商周社会后,礼器有了很大的发展,成为“礼治”的象征,用以调节王权内部的秩序,从而维护社会稳定。

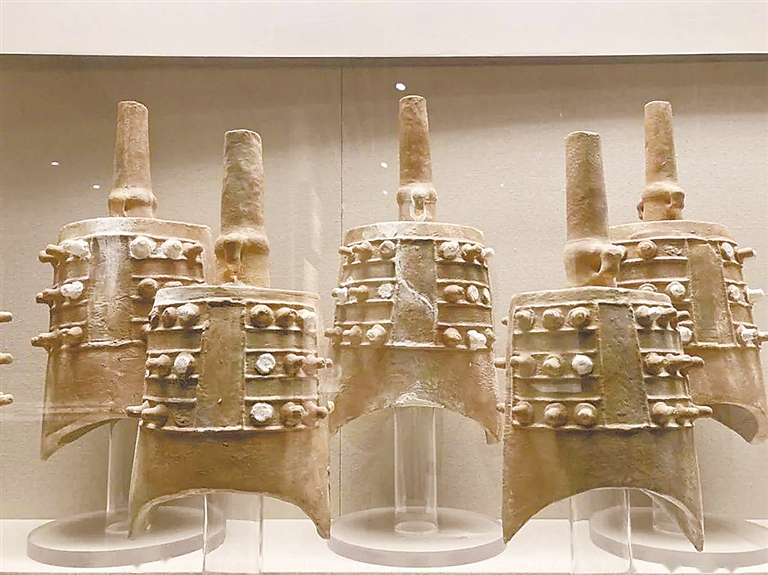

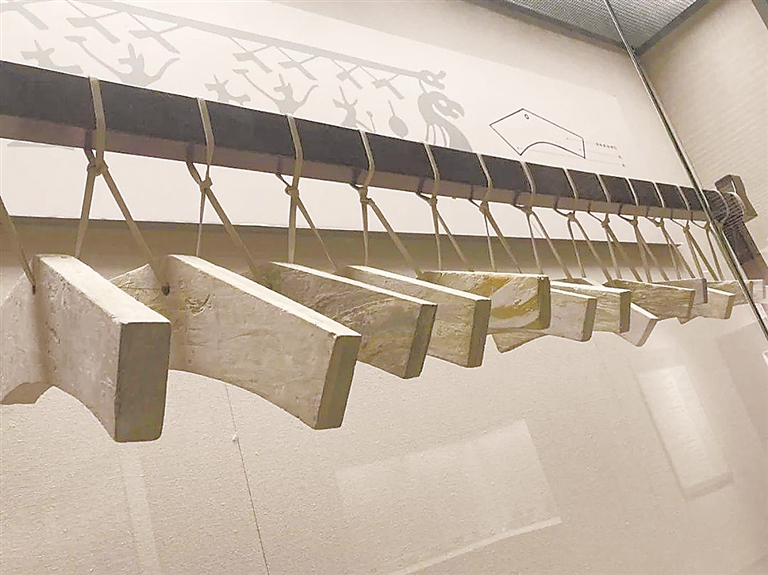

燕下都遗址的墓区出土了很多陪葬礼器,如陶甬钟、石磬等。

陶甬钟出土于燕下都遗址九女台墓区16号墓,为陶质礼器。甬钟属打击乐器类,合瓦形结构,因钟上有“甬柱”而得名。甬钟声音稍低,适合作次中音。墓中出土甬钟十六件,形制相同,大小相次。长柄双旋,钟之两侧表面以凸弦纹横竖隔成多格,其中三层各附三个圆头短柱状乳,共十二组三十六枚。钟口作拱形。

石磬简称“磬”,是中国古老的石制打击乐器,为“八音”中的“磬石”音。八音为中国历史上最早的乐器科学分类法,西周时已将当时的乐器按制作材料,分为金(钟、镈、铙)、石(磬)、丝(琴、瑟)、竹(箫、箎)、匏(笙、竽)、土(埙、缶)、革(鼗、雷鼓)、木(柷、敔)八类。

磬的历史非常悠久,在远古母系氏族社会,当时人们以渔猎为生,劳动之后敲击着石头,装扮成各种野兽的形象跳舞娱乐。这种敲击的石头就被逐渐演变为后来的打击乐器——磬。

石磬用石或玉制作。长条曲尺形,弯折处有一孔,按音色的高低顺序悬挂在架上,三到十六枚不等组成一套,多用于宫廷雅乐或盛大祭典。磬的音声“既和且平”,余音较短,音色清脆,有较好的穿透力。