来源:保定晚报作者:时间:2022-09-02 09:28

保定晚报记者 苏兰生 刘杨 梁冬艳

通讯员 葛子凡 高维桐

大山里,水是清澈的,风是质朴的,还有寂静的陡峭山路。

“再有了我们,山间也鲜活起来。”初次见面,他满是山野寻宝的愉悦和豪迈。

他叫马金虎,河北省地质工程勘查院的一名技术人员,20多年来始终跋涉在亘古沉睡的群山间,相伴旷野中走出一条更精彩的人生之路。

结缘寻“宝”

8月31日,马金虎的桌上放着一本本泛黄的老资料。他在从资料中寻找保定的矿产信息,为破译找矿密码做前期准备。

马金虎1974年出生在唐县山村。“很小的时候,村里来了地质队,就住我家的四合院里。每天,那些地质队员背着地质包,早出晚归在山上走来走去,我就充满了好奇和向往。”谈话间,他说神秘的山野找矿,在自己幼小的心中就刻下了深深印记,梦想有朝一日也成为和他们一样的人。

这是他与地质最早结缘。

1998年,马金虎入职省工勘院。他说:“不过,我一上班被安排到院工会工作,觉得这不是我一直就有的想法。”

这一年,马金虎看着身边一拨儿又一拨儿的地质队员往返于山川河流与城市之间,撩拨着自己内心深处的童年记忆。在睡梦中,他都见到高山间耸立的钻塔和地质队员在向自己招手,那颗年轻的心开始驿动。

没有高山沟壑,没有风吹日晒,没有严寒酷暑——他总感觉,这不是向往的地质队员的生活。

一年后,马金虎提出到地质一线去。“这样,我就到了院地勘处的微机室,从事图件绘制工作。这算离找矿近了一步,但我还是觉得,每天上山找矿更适合自己。”他说,“半年后,我又申请到野外去。”

就这样,他两次“放弃”令人羡慕的室内工作,在周围人的“不解”中成为一名野外探宝人。

其实,野外找矿的艰辛,在许多人眼中已掀去地质人神秘的面纱。因为,这种工作并非游山玩水,在人迹罕至的大山深处,在环境恶劣的峰岭,地质队员不仅披星戴月、风餐露宿,而且常年野外吃冷食,喝山泉水。

艰苦,他本就无畏无惧。然而,城市里手机、网络、电影、电视一应俱全,大山深处却恍若世纪穿越,无电、无网络、无手机信号。

“走进大山与人联系时,这让我很无奈。”他说。

山野的“回声”

永不停步的攀登者,终会有厚报的回应。

“2009年夏季,我到了河北和山西交界处的涞源县黄花滩矿区,那里山高林密,我曾一度3个月‘失联’。”马金虎接着说。

“那时,家里正在买房子,我妻子三番五次打电话,回复都是‘您拨打的电话暂时无法接通’,联系不上我。”他说,由于担心他出事,妻子满怀怨气找到单位,要来矿区地址,没回家就直接乘车奔向涞源县城。车到站,她又雇了辆三轮车直奔马金虎的野外驻地。到了后,正巧妻子看到灰头土脸、乞丐似的马金虎下山来,瞬间满腔怨气化为泪水。

大山是孤寂的。“这我是耐得住的。”马金虎说,“学习就能战胜孤独,可以看书,还可向老地质科技工作者学习。”通过超出常人数倍的努力,这位吉林大学毕业的地质科班生,专业技能和理论水平快速提升,成为项目组中的技术骨干。

他认为:“学习是人进步的阶梯”。到了2009年,马金虎担任了黄花滩矿区技术负责人。

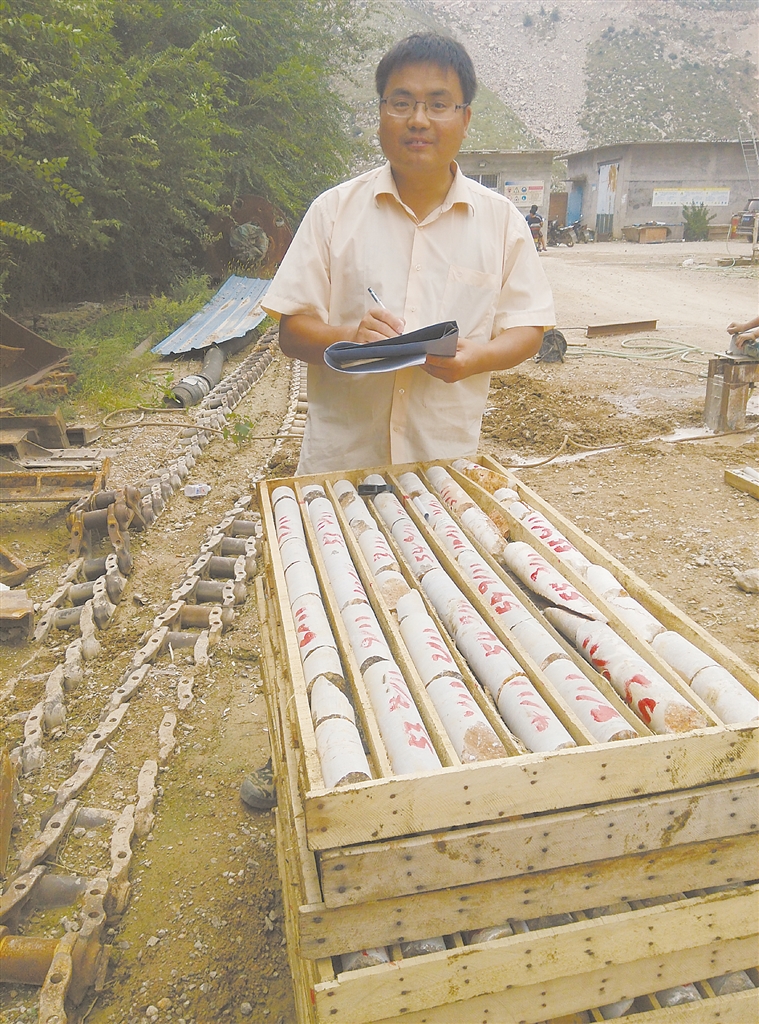

再到2010年,他又来到涞源县木吉村铜矿,负责矿区地质编录、储量估算及图件编制。矿区地处太行山深处,“到了冬天,我有时穿两套棉衣,再套上一件军大衣还觉得冷,矿泉水都被冻成冰坨子。”马金虎说,在编录岩心时,得用手将岩心冲洗干净,再用放大镜观察岩石蚀变与矿化情况,寻找、破译矿产指示信息。

他记得2009年1月1日的清晨,矿区气温骤降。“我到一个钻孔后看到,刚钻出的岩心在清洗过后,在冬日的阳光下一些斑点闪闪发光。”他说,“见矿了,心里暗喜呀!”

“对地质队员来说,见矿如同找到了金子。”回忆中,马金虎至今仍是喜上眉梢。

到了铜矿项目转入室内报告编写阶段。马金虎说:“那时我是指标论证和项目储量估算、图件编制的负责人,由于项目论证日期确定,这就必须与时间赛跑,连做梦都在画图、计算。”此后的9个月,他一天工作十四五个小时,饿了泡一包方便面;困了趴在桌上眯一会儿;眼睛干涩了,滴点儿眼药水继续干……

这个矿,整理岩心达到2700余箱、原本档案资料140余本。仅2010年,就提交阶段性报告正文多达1600页、附图246张。

最终,木吉村铜矿详查取得重大突破,成为华北地区唯一大型铜矿床。2011年,该项目获中国地质学会“2010年度十大地质找矿成果奖”。

让梦想延续

从2013年开始,他又主持了易县张公铺铁矿详查。“这个矿区,繁茂的荆棘给地质填图带来重重困难。”马金虎说,“为弄清岩性界线,我们每天穿梭于杂草荆棘间,手上、身上常被划开大大小小的伤口。”

“迄今为止,这是最大的市厅级立项项目,共施工钻孔94个、钻探总进尺3万余米。用了5年,这个矿的矿床规模由原先小小型跃升为中型,成了太行山北段最大的阜平期沉积变质铁矿。”说到此,他脸上露出了欣喜。

2017年,马金虎找矿的足迹不仅跨出国门,而且一去就是3年。“我去了非洲的马达加斯加,在那里开展石墨矿普查。这个国家没有矿山施工和运输设备,所有钻探设备全是靠肩扛人抬上山。矿区处在山高林密的热带雨林区,几乎天天下雨。”他说,由于地质测量总是过河趟水,受河水中有一种虫子叮咬,脚上先后几次都长了虫卵,矿区又远离城市,没有医院,他就找当地人用最原始的“开刀法”手术,将虫卵取出。

跨国找矿,马金虎又找到一座大型矿。

神秘的地球,高山成谷、深谷变岭、沧海桑田,古老而又年轻。这些年,马金虎不断探索地质新技术、新方法,实现了三维技术与地质找矿的全新结合。在繁忙工作之余,他还在《矿床地质》《地质与勘探》《矿产勘查》等杂志发表多篇论文。2016年,他获得中国地质学会第二届“野外青年地质贡献奖——金罗盘奖”。

20年间,马金虎每年有一半多的时间攀登群山,从一个矿区到另一个矿区,已担任过10多个矿区的技术负责人。现在,他是省工勘院矿调所副所长,一名地质勘查复合型人才。

“理想就像星辰,尽管触摸不到,但是总能照着前行。”看着一张矿产图,马金虎如是说。