来源:保定晚报作者:时间:2023-10-14 08:12

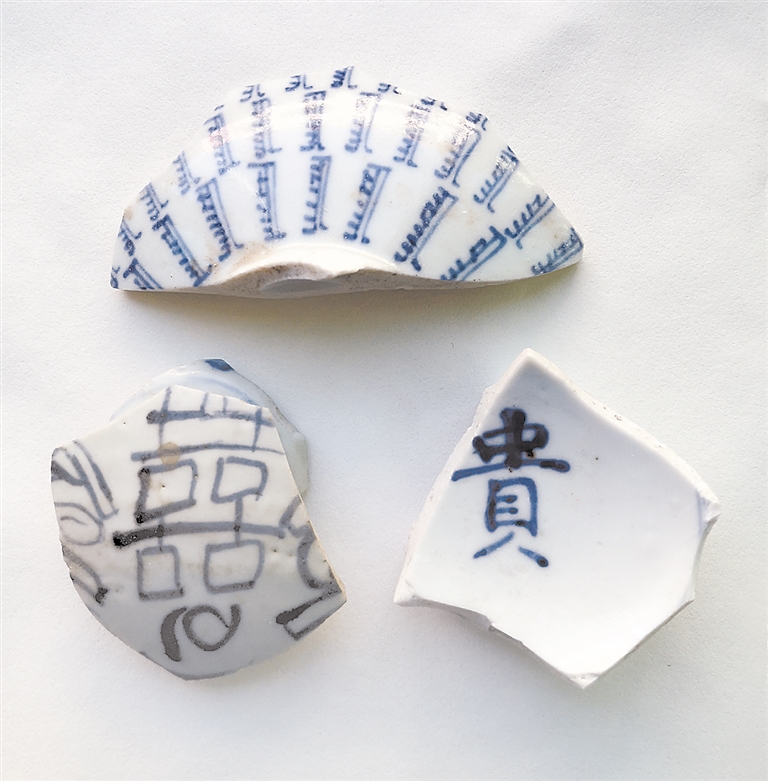

瓷器残片欣赏。

▢浩渺

收藏界前些年有一个叫“片儿白”的,专门收集残瓷碎片。刚开始有点不以为然,觉得一块瓷片算得了什么?但过后一想,这竟也是一种玩法呀。正所谓“一叶知秋”,恰是一个完整器物中最具关键核心的部件,虽然残破了,但仍不失其魅力。后来我体会到,残破与完整是共存的,仿如人生,追求过度的完美是不客观的,不科学的。再集藏旧物时,遇见整器且合我心自然是极好的,或遇残器,也是极认真地赏观挑选,偏见自然不再有。

有一次我挑中了一个瓷碗底,因为其厚重结实得以保存,也因为上有常铭记堂号名款等重要信息而广受青睐。我看得出它是明末清初的,碗底画的两个儿童踢蹴鞠的场景极为生动:一个有头有脸、黄髫赫然的少儿,满脸的认真,他的左腿强劲地支撑着,像一根直棍,右腿轻快有力地抬起,做着踢“球”的准备。另一个连面部、头发全部省略,只留了一个更为夸张的形体,似乎是在攒足全身的气力踢“球”。整个场景并无任何多余的笔墨,却生动描画出明末民间体育的生动气象。观其精彩,我忍不住照着作了一幅小品画,自己觉得仿到了神韵,许多人看了也说不错。

还有一个是瓷塑童子像,臂膀往上全都碎掉了,却保留了整器的重要信息:童子兜肚十分宽大,其青花发色,自然淡雅,显见也是明末清初的。一条丝带围系过来,在他的肚脐处绾成一个花扣。童子整体呈坐姿,两腿奋力张开,这或许才是此器物的表现重点——应是旧时婚房里摆放或压在箱底之物,意在祈求多子多福吧。我甚至这样想过,看这残器主题明显,少了华丽繁复,甚至比看整器还多了些意味。

有一个大碗底颇有气象,画了一位高士站在高山下的河畔,深情赏观着宽阔的湖面和对岸的山色。一弯碧水让画师用几笔带过,竟显出了河面的宽广和潭水的幽深。高士画得简略,有个头形,还有微躬的体形,定是被这湖光山色所迷,或一腔愁绪,或往昔繁华,都随这打着漩儿的水流漂向远处。他不再趾高气昂,他懂得了山高水长……往时一说起瓷画,“匠气”两字先向浮出。我倒觉得,他们的悟性和艺术表现力或许更富人间情趣和灵动感吧。

残瓷上也常有些吉祥词语我也很喜欢,像福、禄、寿、禧,一个个写得神采飞扬,融进了工匠的阅历和审美。双喜字是最多的,清中晚期以来最为流行。但若论喜欢,还是要看字体。我有一个“双喜”瓷片,字都不像是平气静心时书写的,倒像是哪天工匠宽饮了几杯酒,蘸着醉意涂写上去的,每一笔划间都浸透着人生的潇洒和得意,比刻板的字体不知要好到哪里去。

还有一个“贵”字,据说很是少见,写得甚是规整,算是中规中矩。但上半部分写得墨重,下半部分的“贝”写得轻些。从书写的感觉说这是很高明的,上浓下淡,字看起来清爽宜人。别一说“贵”字,心也就重了,全都用浓笔来表现。“贵”字本来表意是显达和尊贵,书写时有轻有重,抑扬顿挫,看起来反而舒服多了。