来源:保定晚报作者:时间:2024-04-20 21:35

▢温钊

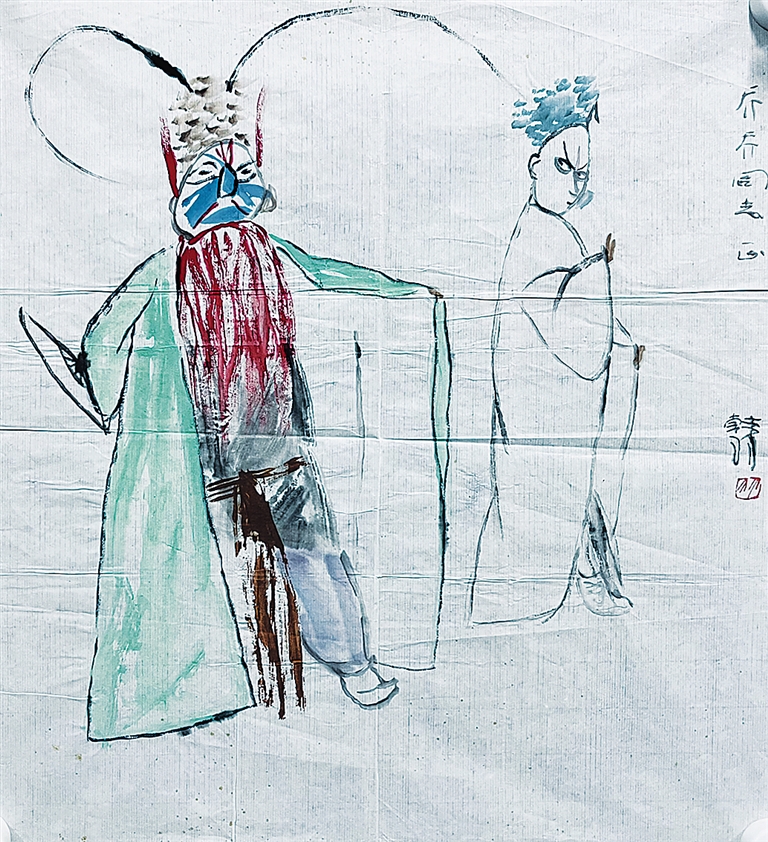

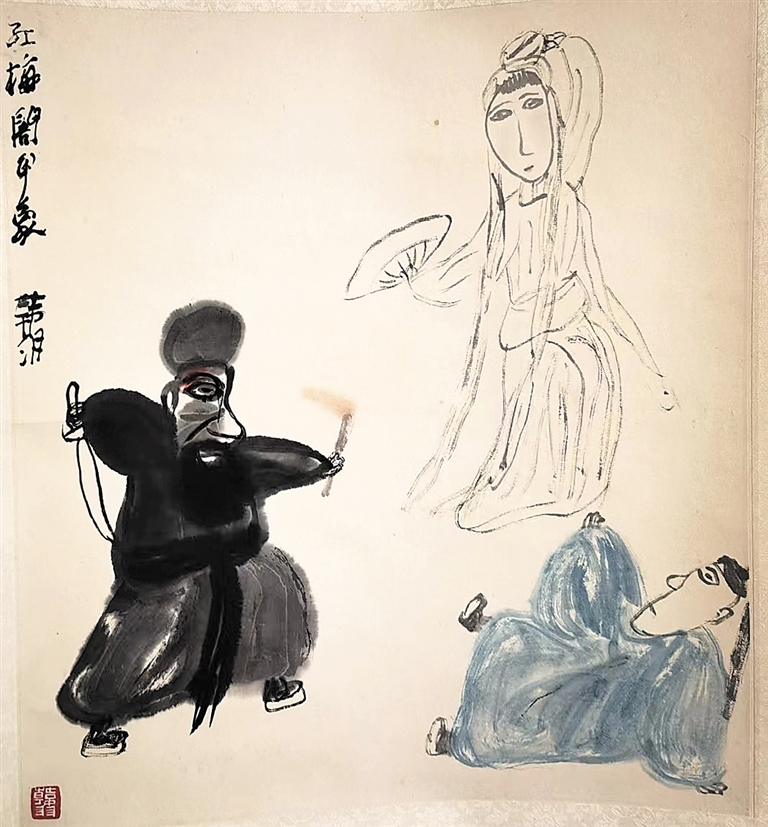

近得韩羽先生一张水墨写意戏画。众所周知,当代写意戏画有三驾马车:番禺关良、金陵马得(高马得)、庄里韩羽。我个人的体会是:关画重在描摹情节,高画胜于表达情态,而韩画则侧重探求意象,即用水墨这一工具探索未知的美,而这美也正是在尺度的精准把握中产生。

从内容上看,戏曲本身是中国式写意体系的一部分,写意戏画就是“写意中的写意”,两种艺术的趣味、气息天然匹配,而简洁传神又是共同的长处。为“传其神”,韩羽的取法是开放的,甚至把民间的木版画、纸牌画的意趣都融汇于笔端,寥寥几笔,提纲挈领,用最简单的笔墨捕捉最传神瞬间,在每位欣赏者的眼睛中实现个性再造。这其中,戏曲情节、人物造型、写意笔墨以及读者观感既达到多重协同又带来巨大张力,水墨的厚重感和高级感就突显出来,其妙处只可意会不可言传。

从笔墨上看,韩羽的画看似是儿童涂鸦,实际恰恰相反。相对工笔画,写意画天然追求神似而非形似,笔墨的控制要难得多,而加以控制的笔墨又往往能产生天然之趣和“形而上”的超验感,这就是笔墨“活”的部分,也是写意的额外“福利”。借用作家刘震云的观点:哲学说不清楚的事就交给文学。那么,语言表达不出来的可以试着交给写意,但运用这种“福利”,要尽量吝啬而不可透支,更不能依赖,而水墨的妙处和力量就在这微妙尺度的把握中产生——这个尺度肯定是在的,如从画中找出却又了无痕迹。细审此画,韩羽对这尺度的把握堪称典范。

从格调上看,韩羽这一路的简笔水墨画至少可上溯到“五四”时期,代表人物是丰子恺。相对以“临、摹、仿、抚”为能事的僵死的中国画末流,这是传统写意精神和现代笔墨形式融合而成的“新写意画”,本质就是一个“我”字,是我写我心。韩羽的画虽然有承继,但起决定作用的还是自身灵性——这灵性源于天地逸气和人间烟火,而打动人的正是其中的“真我”。同时,正如王季迁所讲,笔墨的好坏不在于形式,优美的笔墨有时并不表现或描写任何事物,它有自己的独立审美。细品韩羽的画,每每跳脱笔墨之外,似闻弦外之音,有一种“大自在”的境界。时至今日,时代不断有新的东西出来,但韩羽的画与当下并不违和,因为“真我”和“自在”在本质上都是超越时代的。

从思想上看,韩羽的画属于文人画的范畴。所谓文人画,可粗浅地理解为写文章的人画的画。实际上,文章和画都是作者的内心自白,不同的是,文章必须有立场,但画就可以淡化立场,表达趣味,只要有文人精神在里面,就不影响它的思想价值。韩羽的文章写得好,是鲁迅文学奖得主,他的多数文章虽然不长,但都有一个点,漫不经心又恰如其分地搔到痒处。这个点可能就是韩羽画的思想内核,比如,他画过水浒传的董薛二公,题款是聂绀弩的“解罢林冲又解卢,天下英雄尽归吾”句,诗情画意高度契合,真可得璧合之乐。

当下,如果说人工智能在探索科技的边界,水墨就是探索内心的深度。韩羽以鲐背之龄仍然在以能打动人的真诚写和画,与自己也与时代对话,构筑一个融通的自在世界,这既是他的自然而然,又是我们的难能可贵,在一定意义上也可以称之为“做伟大的事”。