来源:保定日报作者:孟丽时间:2021-08-17 09:39

在庆祝建党百年的历史时刻,一场电影频道“电影之歌”活动,让古城保定再次涌动红色热潮,也唤起记忆深处那一个个鲜活的银幕形象。还记得白洋淀上那个机智、勇敢的嘎子吗?其实除了那部红色经典电影《小兵张嘎》,16年前还有一个人、一个团队,用莫大的勇气和热忱完成了一部具有开创意义的动画电影《小兵张嘎》。那是一个使命的起点,一个梦想的开始……

□保定日报记者 孟丽

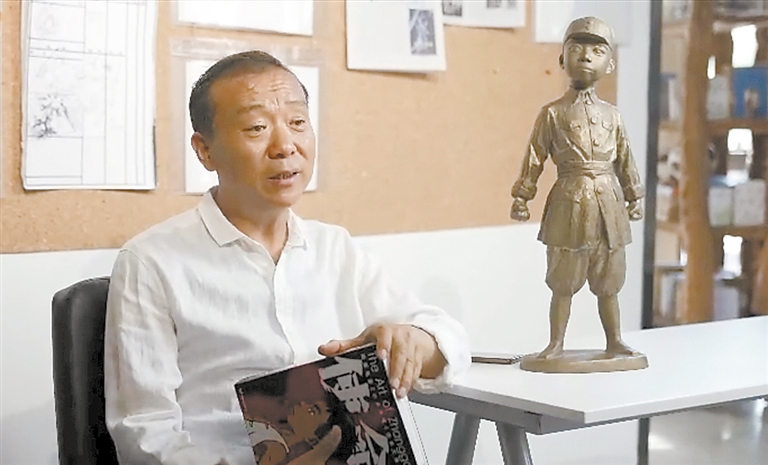

人物简介:孙立军,1964年生,保定人,1988年毕业于北京电影学院动画专业,现为博士生导师,北京电影学院副校长,北京电影学院中国动画研究院院长,中国动画学会副会长,中国动漫行业的领军人物之一。

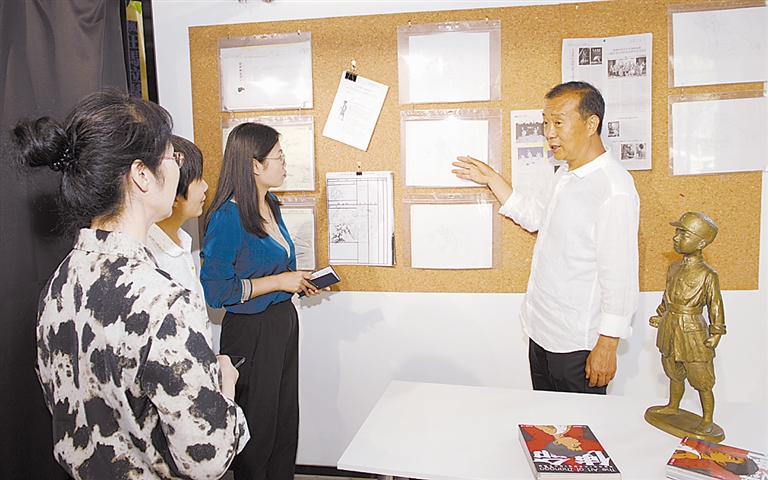

今夏,在位于北京亦花园创意文化产业园内的凡·公益艺术空间,动画电影艺术家凡悲鲁动画原创设计手稿和特色动画短片展览正在进行。对于凡悲鲁就是眼前这位身穿白衬衣,亲切、随和的孙立军教授,多少有些让人意外。孙立军说,凡悲鲁是他的笔名,“凡”是梵高,“悲”是徐悲鸿,“鲁”是鲁迅,这三个伟大的人物是他敬仰之人,而他希望汲取他们身上的艺术精神,创作出有思想性、艺术性、观赏性的作品。如此,凡悲鲁的笔名,更像是一个座右铭,激励着孙立军在三十多年里,为中国原创动画的梦想执着前行。

情怀 对家乡的回忆与致敬

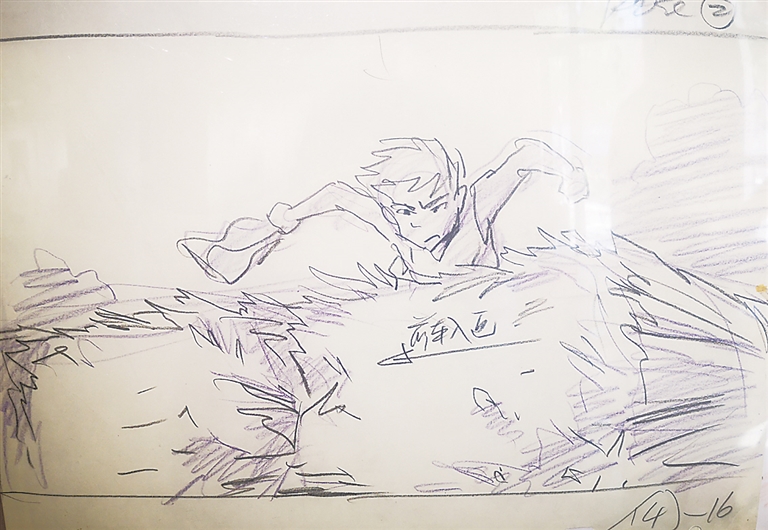

凡·公益艺术空间也可以看作是孙立军的工作室。如今,这里充满了动画电影《小兵张嘎》的创作回忆。墙上,挂着《小兵张嘎》情景设定、人物设定的脚本,几幅嘎子张开双臂奋力奔跑的手绘图,还排着序号。桌上,两座半米高的嘎子铜像,一个是双手叉腰,头顶荷叶的嘎小子,赤着上身,裤腿高高挽起;一个则是一身整齐军装的小战士,双手握拳,目光炯炯。那个坚毅勇敢倔强的嘎子如在眼前。

从1999年到2005年,历时6年,投资1200万元人民币,1400多个镜头、10万张有效画稿,汇聚了600位动画精英的心血和智慧,孙立军完成了我国首部现实主义题材、尤其是战争题材的动画电影《小兵张嘎》。如今,回忆梳理电影的创作历程,孙立军依旧颇多感慨:“一部优秀的影片曾经影响了三代人,这是当年电影的价值;而我作为被影响的一代人,有责任从老一辈电影人手上接过传承的接力棒,希望它再去影响哪怕是一代人。”

1964年10月,孙立军出生于保定市望都县栗家村,从小就展露绘画天赋的他凭着对绘画的热爱和坚强的毅力,在1984年考入北京电影学院动画专业,并于1988年留校任教。彼时的中国动画界,在经历了上世纪五六十年代的辉煌后开始陷于沉寂,此后十余年鲜少有影院动画片问世。

“做一部影院长片,不枉做一个动画人。”怀着这样的愿望,孙立军开始在迷茫中找寻题材。一个偶然的机会,老艺术家于蓝“说起能够影响三代人的经典,非《小兵张嘎》莫属”的一番话,让孙立军茅塞顿开。将经典电影用现在的眼光和手法再做挖掘是个不错的主意,而作为保定人,孙立军一直希望能够通过动画为家乡做点事情。于是,题材就这样选定。

接下来,与原著作者谈版权“三顾茅庐”,和另外两位老师一起自掏腰包凑齐启动资金,全剧组十几个人一起靠着方便面、火腿肠熬过“非典”的特殊时期……动画版《小兵张嘎》经历了“悲壮”的创作期。但因为有着动画人的梦想和情怀,孙立军坚信只要坚持下来,他们将会成为中国动画电影史上的英雄,所以“就算我一个人画,哪怕画二十年,也要把它画出来。”

改编一部已经成为经典的同名动画电影,是中国动画前所未有的尝试和创作历练,困难岂止这些?为了让动画版《小兵张嘎》不让原来的观众失望,又让现在的观众喜欢,孙立军尊重原著,但也充分创新。他说,原电影中的抗日背景、嘎子精神是必须保留的,但动画版通过神秘的芦苇荡、小渔船告诉观众,白洋淀是美丽的;嘎子的性格除了展现嘎劲儿、勇敢,还增添了质朴善良勤俭的一面,这就是我们要传达的中国精神;情节上整合了铁道游击队、雁翎队、平原游击队的故事,更适合当下观众;美术风格上突出渲染现实题材所特有的“朴素”艺术风格,大到火车、白洋淀,小到一把扫帚、一双布鞋,每一个细节都有着充足的原型参考。

在2005年拍摄完毕后,动画电影《小兵张嘎》荣获了电影华表奖优秀动画片奖,同时这也是我国第一部数字动画电影。从拍摄制作到今天,作为一个保定人,孙立军感到很骄傲,他说:“我为保定人骄傲,在那么一个电影产业不太发达,投资有限的情况下,我们发挥保定人的韧劲儿,迎着困难上的精神,创造了中国动画电影史上的一个里程碑。”

使命 用动画传承中国文化

如果说动画电影《小兵张嘎》,是孙立军作为一个保定人的有心而动,把家乡的故事再次进行创新推广创作,那么《秋实》《立秋》《新三岔口》等一系列具有鲜明中国风的水墨、偶动画作品,就是他又一次踏上使命的征程,把情怀放大,站在中国文化传承传播的角度,向世界讲述中国故事,展示中国形象。

20世纪50年代至80年代,“中国动画学派”蜚声海外,《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》《山水情》等一系列体现中国特色艺术风格的作品纷纷出世,在世界动漫史中创造了一个专属于中国的名词。作为一个学习动画专业,又从事动画教学、动画工作的人,孙立军深感优秀传统文化继承与发展的责任之重。如何能够让传统文化走进更多国人的视野,让更多国人感知到蕴藏于本土文化中的诗情画意?如何让中国动画摆脱美国、日本、韩国的影响,展现中国精神和文化骨气?孙立军又一次将目光聚焦到彰显中国哲学智慧与审美情趣的水墨画。

2018年底,孙立军执导完成了中国首部8K水墨动画电影短片《秋实》,并入围第70届柏林电影节新生代单元。这也是自1982年和1984年中国动画《三个和尚》《鹬蚌相争》分别在柏林国际电影节获短片银熊奖后,中国动画再次征战柏林,标志着这部承载着全新制作技术和艺术表现形式的作品,在某种意义上开创了中国动画影片制作的先河,也推动了中国传统文化在世界上的影响力。

《秋实》的画风是对齐白石画作的传承与升级,讲述了一只蝈蝈为秋后的蛰伏储藏食物,在天敌的威胁、同伴的捉弄下,它颗粒无收。然而在绝境下,它又阴差阳错地收获美味的食物。孙立军说,中国水墨动画独有的质感美和意境美在影片《秋实》中实现了一次成功的“返场”。“兼工带写”的水墨技法,配以简单、精巧、富于哲思的情节设定,化实景为虚境,创形象为象征,看似在讲一个“丰收”的故事,实则含蓄地传达了“顺应自然、与世无争、悠然自得”的哲理与意蕴。所以海内外观众在“无对白”的前提下,可以通过两只蝈蝈充满戏剧张力的拟人化动作表演及其与外部环境的互动,沉醉于声音与画面交织的“气韵生动”之中。而这种艺术神韵与精神、哲思上的表达,以及对中国传统精神文化内核的挖掘,正是提升中国动画国民认同度和海外认知度的关键所在。

传统文化,创新表达。孙立军认为中国动画要弘扬优秀民族文化基因,但又要秉持创新、发展的宗旨,不模仿他人,不重复自己,借助新技术、新媒介的力量对传统文化进行符合当代国人价值取向与精神追求的现代化解读。在这个过程中,科技赋能成为了重中之重。

动画影片《秋实》采用了超高清8K分辨率、高帧率的制作规格,既保证了画面细节与色彩的精度与明度,又做到了让水墨浓淡、虚实质感景物与角色在高动态镜头中仍然保持着自然、逼真的形态,让公鸡、蝈蝈、螳螂的幅度多变的动作表演在8K显示屏上得到真实又灵动的呈现。此后的作品《立秋》更加精益求精,无论叙事风格还是画面表达样式,画中角色的表演,齐白石工笔和写意的特色,都得到更完美的体现。而《新三岔口》则是用三维仿木偶的动画形式,对中国传统戏曲艺术进行了一次大胆创新。

动画是创造梦想的艺术,一个有梦想的人是可亲可敬的。孙立军带的一届研究生因为全程参与了动画电影《小兵张嘎》的制作,而被称为“嘎子班”;他在浓缩《小兵张嘎》6年创作之精华的《使命》一书中,毫无保留地公开原始创作资料,对中国动画的普及教育起到极大的推动作用;深深植根于民族文化土壤,他坚持用创新激活民族动画密码,让动画这门艺术在新时代绽放新的异彩,让中国动画在世界占有一席之地。而这期间,那份割舍不掉的家乡情结始终都在。孙立军说,除了《小兵张嘎》,未来一定还会有机会再去创造与保定有关的题材,展现保定的真善美、保定精神,再为家乡服务。