来源:保定晚报作者:时间:2025-06-19 09:04

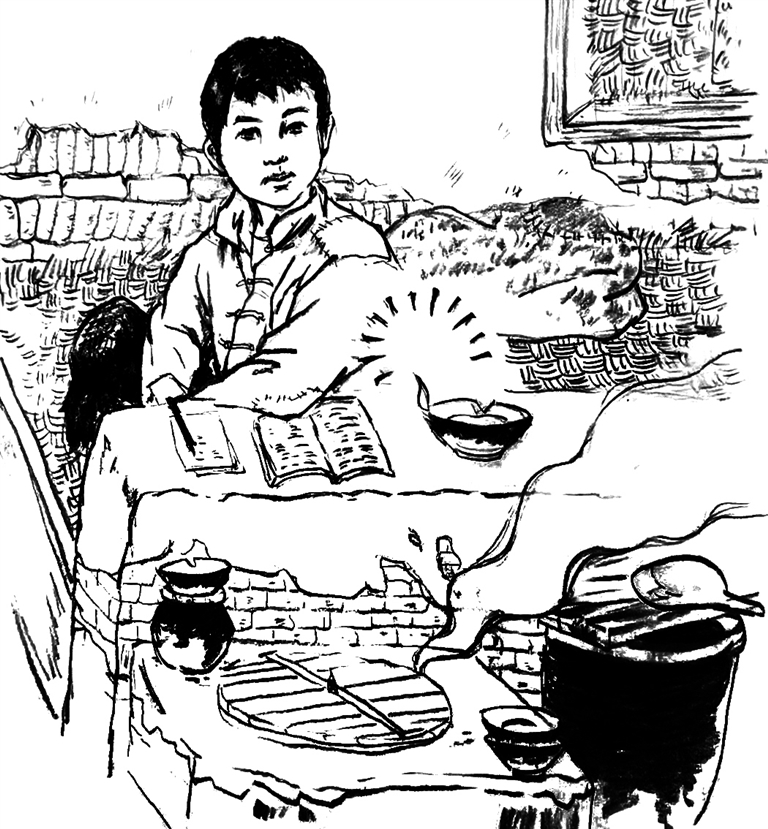

李大伯制作的双捻煤油灯给我提供了优越的学习环境,让我度过了愉快的少年时光。依稀回想起来,那盏灯是那么明亮,那跳动的火苗在山村的夜晚灼灼发光。 插图 赵芳

□耿凤忠

我蹲在老屋斑驳的窗棂下,手指拂过那盏沾满灰尘的双捻煤油灯。灯瓶经多年存放,看上去模模糊糊,灯盖的铁片氧化成了青锈色,铁锈片上伸出来的两个灯芯焦黑发硬。春日的山风掠过空荡荡的院子,将屋檐下的蜘蛛网吹得轻轻摇晃,恍惚间,我又看见那处跳动的火苗在40年前的晚间灼灼发亮。

上世纪七十年代,我生活的小山村还没有电灯,晚上照明只有煤油灯。乡亲们为了节省煤油,所有的家务活尽量在白天做,或者在每月的农历初十到二十之间,趁着月亮的亮光在家门口或者院子里做家务活,除非是有特别着急的事情才点煤油灯。大部分乡亲一到天黑就歇息了,整个村子便沉入一片均匀的带着草木清苦气的黑暗。偶尔有几户人家的窗棂渗出一点微弱的暖黄,像散落的星子,那是在赶做第二天出工急需要做的活儿,也使宁静的山村透着一丝丝亮光。

那年的一个初冬,生产队的驴车刚卸下最后一垛玉米秸,暮色便迫不及待地漫过村口的老槐树。我抱着课本缩在门槛上,借着天边最后一抹紫红微光读《木兰诗》,凉风钻进补丁摞补丁的棉袄,字迹渐渐洇成模糊的墨团。

“娃子,过来。”李大伯披着霜渣从自留地回来,挥着冻得通红的巴掌招呼我。他总爱穿那件靛蓝对襟褂,袖口磨得发白却浆洗得硬挺,说话时眼角堆起的皱纹里还粘着刨玉米茬子时溅起的泥星子。

母亲正蹲在灶台前烧火,带有冰霜的潮湿柴火腾起呛人的青烟。“这娃儿倔得很,非说屋里挤得慌。”她撩起围裙揉揉眼睛,土炕上姐弟4个在抢半块烤红薯。腾起的灰尘落在模糊的旧报纸上,小妹因没抢上红薯,哇哇哭鼻子,吵得我在门口看书也静不下心来。

大伯看着我们家里乱哄哄的,跟我母亲商量:“我这房子宽敞,闲着也是闲着,让孩子来我这里住吧。”母亲搓着粗糙的手,又是感激,又是急促,“他大伯,这……太麻烦你了,煤油金贵……”李大伯爽朗地一挥手,“咱庄稼人,有粮就有油,娃看书,值得。”我高兴得活蹦乱跳,当晚就抱着铺盖卷住进大伯家。月光透过方格窗棂斜斜切进来,在坚硬的泥地上画出菱形的光斑。

每晚在家里吃过晚饭后,我就早早地来到李大伯家。大伯把煤油灯挪到我面前,我就开始看书、写作业。我生怕浪费大伯家的煤油,他睡下后,我也就熄灯休息。

李大伯生性喜欢小孩,平时,我那些村里的同伴经常在他家玩,我的到来又招引了更多同伴。起初,我们几个揣着一副扑克牌在炕沿上挤着坐下,想吆五喝六地玩上几把。扑克牌刚甩出几张,李大伯端着一碗热水踱了过来,把碗放在小桌上,目光温和地扫过那几只捏着牌的手,“来大伯这儿,写个字,念个书,大伯给添水。光甩这些纸片片……”他顿了顿,语气依旧平和,“可不行啊!”小伙伴们面面相觑,讪讪地收了牌,一个个吐着舌头知趣地溜走了。

那年腊月,我从伙伴那里借了一本卷了毛边纸页发黄的厚书——尼古拉·奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》,小伙伴限我三天时间归还。书中保尔在篝火旁读书的场景让我浑身发烫。李大伯去公社开会的夜晚,我鬼使神差地拨亮了灯芯。火苗欢快地蹿高,在墙壁上投出巨大的影子,保尔的命运像一只无形的手,紧紧抓住了我的心神。冬妮娅的蓝眼睛在字里行间闪烁,保尔在风雪工地上拼命挣扎……我浑然忘却了时间,忘却了身处的土屋,更忘却了那盏小小的煤油灯。灯芯贪婪地吮吸着灯油,火焰灼灼燃烧。直到鸡叫头遍,书页上字迹开始模糊,我才惊觉一瓶煤油被熬干了。灯捻发出沙沙的爆响声,我忐忑不安地熄了灯。

次日黄昏,我惴惴不安地缓缓挪进大伯家门。他正背对着我,小心翼翼地把新打来的煤油灌进灯瓶。他回过头看着我拘谨的样子,乐呵呵地说:“看书是正事,大伯不怕费那点油。”从此,我在大伯家晚上看书踏实多了。

最难忘的是1977年深秋的雨夜,这天刚学了二元一次方程,由于刚接触,对老师课堂上讲的内容还是懵懵懂懂。吃了晚饭我就来到大伯家想看看数学,我刚打开煤油灯,大伯从里屋窗台上给我拿过一个新做的煤油灯。“这盏灯光线太暗,你看书费眼,我用棉绳给你做了个双捻的。”他边说边把这盏双捻煤油灯点着了,屋里顿时灯火通明。“太费油了,大伯,我就用这盏旧灯就行。”大伯不由分说,把我原来用的煤油灯吹灭,拿走了。从此每个夜晚我的书页上都浮动着双捻灯的光影,双捻灯芯在燃烧中开成并蒂莲花,连窗纸上的蛾子都格外喜欢往这边扑棱。

一次,我吃过晚饭来到李大伯家,看见他在那盏昏暗的旧灯下缝补衣裳,幽暗的灯光照在他的脸上,像是树影。微弱的火苗颤巍巍地跳动着,他左手捏着细针,右手捏着线,努力想将线穿进那几乎看不见的针眼,手臂伸得老远,眯缝着眼,眉头紧锁,针尖和线头在黄昏的光晕里徒劳地碰来碰去。我快步走过去:“大伯,我来。”我穿好针线递给他,说:“大伯,你咋不用那盏双捻灯呢?这盏灯太暗了。”他笑着说:“这盏灯我用习惯了。”

1979年,我收到大学录取通知书时,李大伯正在菜园里给西红柿搭架子。他举着竹竿愣了好一会儿,忽然转身往屋里跑,蓝布鞋在门槛上绊了个趔趄。等我追进去时,他正在翻箱倒柜,扬起的灰尘在阳光里金粉似的飞舞。

“拿着!”他塞给我一个蓝印花布包袱,里面整齐码着12本笔记,泛黄的纸页上是我做过的练习题。

临行前夜,我又踏进那间熟悉的屋子。昏黄的灯光下,李大伯站起身,拿起那盏双捻煤油灯,用一块白麻布从上到下一遍又一遍地擦拭着,仿佛在擦拭和欣赏一件稀世珍宝,最后用一块红绸布小心翼翼地包起来,放在柜子里。“孩子,啥时候回来,还来大伯家住,还用这盏灯哦。”他说话声带着颤抖,那是高兴,是不舍。我看着大伯收藏起双捻煤油灯的复杂心情,顿时鼻子发酸,眼泪在眼角打转……

此去经年,每次归乡,我的脚步总是奔向李大伯那三间日渐破旧的老屋。后来我结了婚,带着妻子回去过春节,我们提着面粉和肉馅,在他那土炕上擀皮、拌馅、包饺子。灶膛里的火苗映着他苍老却满足的脸庞。他又拿出了那盏双捻煤油灯,老屋是那么亮堂。我们一起吃着饺子,李大伯一个劲地说“好吃”,他浑浊的眼里漾着水光。

去年我带孙女回老家,走到李大伯家老宅,一辈子热心肠的大伯已经作古。我站在院子里,坍塌的土墙上爬满野蔷薇,院里一棵老梧桐树还活着,孙女带着手机电筒在破旧房子里来回探照,雪亮的光线惊飞房檐下的燕子。

“爷爷,这是什么呀?”她从瓦砾堆里刨出个锈迹斑斑的铁桶。当年的煤油桶上的霉味扑面而来,那盏双捻煤油灯安静地躺在红绸布里,绸布已经风化,灯芯上居然还沾着凝固的灯油,在月光下泛着琥珀色的微光。

总有些光芒,由一双手点燃,交付给另一双手,这光亮足以穿透漫长的岁月。那盏双捻煤油灯一直亮着,在我心里,在每一个需要跋涉的寒夜里,照着前路,也映着归途。