来源:作者:时间:2025-09-02 08:13

□保定日报记者 于建雪 通讯员 马兵祥 陈晶晶

阜平县王林口乡五丈湾村藏在太行山深处,公路如银带般蜿蜒穿过村落,两旁青山被薄雾笼罩,绿意朦胧。村子依山傍水,白墙灰瓦的民居错落有致,偶有几株老槐树探出墙头,枝叶在风中沙沙作响。村边溪水清澈,倒映着远山和炊烟,田垄间隐约能看见村民劳作的身影。

这里既有太行山区的雄浑质朴,也因“爆炸英雄”故乡的红色历史,多了份庄重与沧桑,仿佛每一块石头都在诉说着当年抗战的烽火岁月。

村内一方青瓦灰墙的院落,是五丈湾地雷战纪念馆的所在。推门而入,青砖铺地的院落透着古朴,展室中一尊“爆炸英雄”李勇手持地雷的雕像格外醒目:他目光坚毅,仿佛仍在凝视着当年设伏歼敌的战场。土墙木梁保留着旧时民居的风貌,展柜里,生锈的地雷外壳、李勇用过的大刀静静陈列,无声诉说着当年的激战;墙上的手绘地图清晰标注着布雷点,光影投影则生动还原出地雷战的战斗场景,让参观者仿佛穿越时空,置身于那场硝烟弥漫的战斗。

李勇,五丈湾村人,1921年8月出生,1938年10月入党,曾任儿童团长、抗日先锋队队长、民兵自卫队队长。他发明了“地雷加快枪”法,并迅速闻名边区。他带游击小组,研制了多种地雷,炸死炸伤敌人无数。

晋察冀边区“爆炸英雄”李勇。 五丈湾地雷战纪念馆供图

“纪念馆里的‘飞雷’模型,就是李勇叔他们琢磨出来的,能扔老远,炸得鬼子魂都没了。”94岁的李山老人小时候跟着大人躲鬼子,亲眼见过李勇埋地雷,“那时候李勇叔带着民兵在村东头的河滩地里挖坑,埋的‘子母雷’跟西瓜似的,上面盖着草皮,鬼子根本看不出来。咱村人那会儿都跟着学,妇女儿童都帮忙挖掩体、送情报,鬼子进一次村,就得掉层皮!”

展柜中一份泛黄的《晋察冀日报》,记录了“李勇爆炸运动”的由来。

1943年5月,日军从曲阳奔袭晋察冀边区首脑机关驻地阜平,村党支部决定由李勇带领游击组掩护群众转移,并在地处县城、王快、平阳三条大道交叉点的五丈湾村设伏。李勇迅速将民兵集中起来,带领游击组组长张树信、骨干郑作仁,爆炸组组长张连等察看地形,选择布雷区,确定布雷点,在敌人必经之处埋下了子母雷和连环雷。

5月11日晨,侦察员报告敌人快到了,李勇带领游击组快步跑到村东道路旁边的黄土坡上埋伏下来。不一会儿,敌人成两路纵队大摇大摆地走过来。眼看着敌人越过第一个地雷坑没有爆炸,敌人又穿过一段夹道,埋在那里的第二、三个地雷也没有响,李勇急得额头上直冒汗。

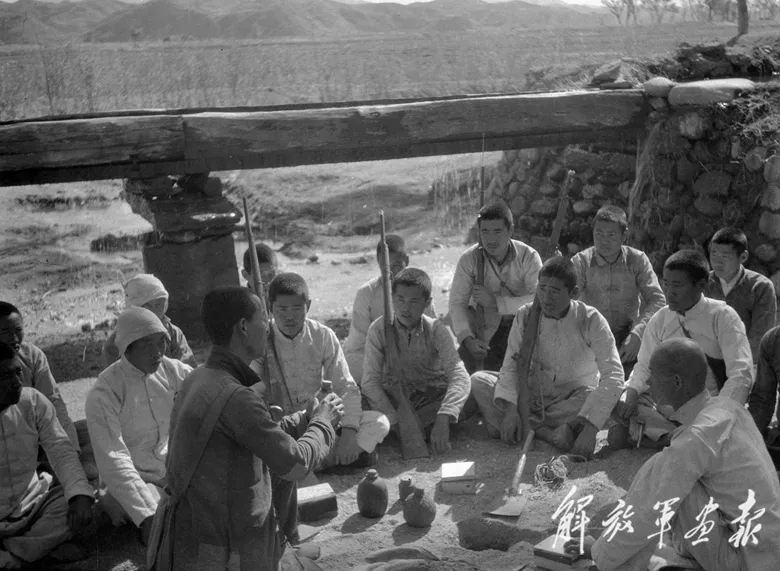

民兵们在战斗间隙交流埋设地雷的经验。五丈湾地雷战纪念馆供图

急中生智,李勇果断从身边游击队员手中拿来一支步枪,瞄准行进中的敌人开了一枪,把前面一个鬼子打倒了。接着又连开两枪,敌人队形顿时大乱,前拥后挤,忙向后溃退,慌乱中踩响了几个地雷,“轰隆、轰隆”爆炸声接连不断,惊慌的鬼子乱作一团。“打枪,就趁这乱劲!”李勇命令道。一阵猛射,敌人被打得晕头转向。

正在这时,恰好有一个日本军官骑马从队伍后面赶上来,李勇眼睛一亮,举枪射击,一枪把他打落下马。胆战心惊的鬼子撇开大道拐向河滩,进退两难。李勇和队员们抓住有利时机猛向敌人开火。敌人架起小炮胡乱地打几发炮弹,然后踩着麦垄狼狈逃窜。

在李勇的指挥下,游击队员炸死8个、炸伤25个、打伤2名鬼子,还击毙一名日军小队长,开创北岳区地雷战一次杀伤日军数量最多的先例。

这次战斗受到中共北岳区党委和晋察冀军区司令员聂荣臻的表扬,称李勇为“爆炸英雄”,《晋察冀日报》发表社论,号召在全边区广泛开展李勇爆炸运动。

随后,地雷爆炸运动在全边区轰轰烈烈地开展起来,李勇带领五丈湾村游击组也越战越勇。1943年秋天的一次反“扫荡”战斗中,他们利用地雷战与麻雀战相结合的战术,共毙伤日伪军364人,炸毁汽车5辆。1944年2月,在晋察冀边区第一届群英会上,李勇被授予“晋察冀边区爆炸英雄”称号。

“大家都想看看当年英雄们打仗的地方。”村党支部书记齐进伟说,“每年来参观的人得有上万。尤其是清明、七一这些日子,学生、党员团队一批接一批。”依托红色资源,五丈湾村走出了一条“红色旅游+生态农业”的路子,盘活乡村经济新活力。

如今,村里将闲置民居改造成“民兵连大食堂”,土灶台上炖着水库刚捞的鱼,墙面上挂着地雷战老照片,游客围坐八仙桌,尝粗粮窝窝头和野菜糊,体验当年军民共餐的氛围。村后山的荒坡被开垦成黄桃种植园,每到初夏,金黄的桃子缀满枝头,村民们穿着印有“爆炸英雄故乡”字样的围裙采摘,通过直播镜头向网友展示“一颗黄桃的抗战老区之旅”。

(本期历史文化顾问:保定市地方志办公室原主任、编审孙进柱)