来源:作者:时间:2021-05-25 09:40

建村数百年被瀑河威胁,直到新中国成立后建水库“锁住蛟龙”;当年吃不饱饭的穷村如今已是我市乡村振兴示范村;瀑河水库干库30多年后,而今成为距离雄安新区最近的补水库,已补水近2.4亿立方米

□保定日报记者 邸志永 刘澜 耿静

水积春塘晚,阴交夏木繁。

5月23日,徐水区瀑河水库旁绿荫浓郁,滚滚清水从水库一路向东,顺着瀑河奔行40公里,为初夏的白洋淀送去一湾清凉。

指着库中一处土坡,垂钓的人说,那是小牟山村旧址,当年修水库迁到5公里外,现在叫幸福村。

驱车到村口,“幸福油画小镇”的标识牌清晰醒目。主街两旁,几十幅构图奇特、灵动逼真、色彩绚丽的墙壁3D画从村头连到村尾,俨然一道艺术长廊。

90岁的张福顺漫步街头,如往常一般向村南广场走,准备看着欢快奔跑的孩子和沉甸甸的麦穗,度过一个惬意的下午。

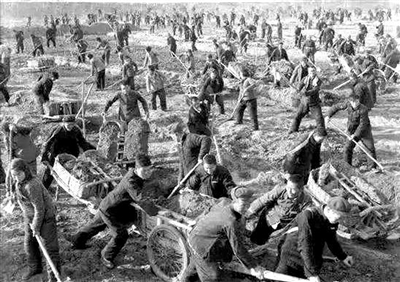

作为曾经的小牟山村民,提及瀑河水库,张福顺眼睛眯了起来:“1958年我们修建的时候,人山人海啊……”

修水库锁蛟龙筑幸福基石

从水患肆虐“大小22处决口”,到一湾碧水润泽40万亩良田

瀑河,发源于易县狼牙山东麓,在《水经注》中被称为“南易水”,经易县、徐水区等地流入白洋淀。作为行洪河道,瀑河因源短坡陡,汛期多灾。

建村几百年,地处瀑河边的小牟山村深受其害。在张福顺的印象里,一到雨季,家里就随时准备外出投亲,“只要下一场大雨,水从易县的山里冲下来,我们村随时都有被冲掉的风险,祖祖辈辈都这样。”

瀑河水库建设碑记中,对水患的描述跟张福顺的记忆差不多:“从1954年到1956年,全县有大小22处决口,淹没田地50万亩,不少村庄房屋倒塌……”

根治瀑河,是当年徐水百姓最殷切的期盼,更是中国共产党初心砥柱天地间的奋斗目标。

1958年3月15日,一声开山炮响彻天际,瀑河水库正式破土动工。

在党的号召下,徐水县12000名男女民工上阵,加上2600名各地支援人员,一起投入到“锁住蛟龙”的艰苦斗争中。

“那时候,大伙儿都是自带口粮、被褥、工具,穿着草鞋就来了……粮食根本不够,就混着野菜、米糠熬着吃……白天红旗招展,夜晚灯火通明。在党员干部的带领下,大家唱着歌拼了命地干活,号子声震天响,

那场景这辈子都忘不了。”当年的画面,张福顺至今记忆犹新。

没有什么现代化机械,怎样筑起5公里长的大坝堤岸?面对疑问,张福顺自豪地比划着:“肩挑、手抬、小车拉,把一车车沙土运上大坝,用石磙子或者大石头一夯一夯地砸实,让大坝一寸一寸长高。”

同样记忆犹新的,还有81岁的村民何淑花。1958年修瀑河水库时,她是一名女拖拉机手。

“有一次清槽时挖出一口泉,影响了施工进度。为堵住泉眼,党员干部带头跳进去,带着人们在泥水里斗了七天七宿,终于把泉眼堵住了……”何淑花说,那时候,她觉得没有党员办不成的事。

1958年6月底,瀑河水库竣工。“每天累到想哭”的何淑花,也成了一名共产党员。

修好的瀑河水库,大坝全长5843米,最高19.9米,最低4米,顶部宽5米。水库控制来水面积295平方公里,最大拦洪水8300万立方米,能灌溉农田40万亩,发电500千瓦,为徐水经济社会发展出力良多。

小牟山村,也从瀑河边迁到了现址。在党的号召下,周边村民赶来帮忙建起11排土坯房。全村400多人分得上千亩土地,生活稳定有了奔头,改名幸福村。

政策变努力干活出幸福品质

从吃不饱的“瓜菜代”穷村,到迈向乡村振兴的新时代油画小镇

72岁的张树德跟新中国同龄,在他看来,虽是同一个幸福村,但如今的“幸福”绝非过去可比。

“1964年以前的记忆,基本属于‘瓜菜代’。”当时,10来岁的张树德印象最深的就是吃不饱。

在他的记忆里,1964年是个分水岭,这一年,家里分到1.6亩自留地,“每个人两分地,我们家8口人,从那时候开始吃上饱饭了。”

补水后的瀑河水库再现波光粼粼。 刘文德 摄

政策变迁的福,历历在目。

1978年实行家庭联产承包责任制后,张树德家有了10亩地:“顿顿能吃上白面馒头,再后来,鸡蛋和肉也不算难题,日子眼见不一样了。”

他至今还记得张福家买的村里第一台电视机。“12英寸,黑白的,还是红壳。1981年,中国女排世界杯决赛大战日本,全村老少都来看,夺得冠军后,村里跟过年似的……”张树德说,此后不久,党员郭文买了第二台电视机,就放在村委会,晚上很多村民都来看。

借着改革开放的春风,幸福村慢慢形成钻井和鞋垫加工两个主要产业,带动近200人就业。一年年过去,交公粮成了过去时,种地开始有补贴,村民有了新农合……225户、705人的幸福村,好日子愈发红火。当年的11排土坯房,多被拔地而起的二层小楼代替。

2018年9月,80后深圳返乡青年郭凯,当选村党支部书记,开始谋划“文化+产业”的乡村振兴路。

“油画小镇创意来自中国油画第一村——深圳大芬油画村。”郭凯告诉记者,他当兵退伍后,曾在深圳开过画廊,并有幸结识大芬油画村创始人黄江。2019年春,黄江受邀来到幸福村,两人关于“油画小镇”的设想不谋而合。

“村里正在建设1000平方米的油画展览中心,设有创作区、展览区、教学区和交流区。主体已经封顶,预计下个月进行内装。”郭凯称,中心建成后会定期举办油画展、摄影展、民间艺术展等一系列文化艺术活动,助力乡村振兴。

“油画小镇”的设想得到徐水区委、区政府的大力支持,幸福村也因此成为我市乡村振兴示范村,走上一条发展新路。

连水库通南北再现幸福乡愁

从干涸多年的“青青草原”,到补水近2.4亿立方米保障雄安水生态

幸福村,稳步向前。瀑河水库,却成了徐水几代人的乡愁。

水库修好后,附近的老百姓到汛期不再担惊受怕,甚至很多人都是在水库边打鱼摸虾长大的。

“1964年7月,瀑河水库达到历史最高水位45.18米。可到上世纪80年代,水库陆续出现塌陷,渗漏严重导致库水锐减,1982年起断断续续干枯,2008年的时候竟彻底没水了。”瀑河水库管理处原处长刘文德记得,那时候干涸的库底如“青青草原”,当年小牟山村所在的土坡,随着库水褪去又露了出来。

一份“无处安放”的乡愁,随着雄安新区的设立出现转机。

瀑河水库距雄安新区仅有40公里,在补水济淀过程中,有着独特的区位优势。

2017年,按照国家及河北省充分发挥水资源效能、保障雄安水生态的指示精神,我市积极推进安格庄水库-瀑河水库连通工程,投资2000多万元完成瀑河徐水段、易县段补水河道清理整治工作。

当年12月25日,安格庄水库向瀑河水库试通水。

“那个冬天,整个徐水都因为瀑河水库来水热闹起来。很多人每天到河边看,就盼着水头早点过来。”刘文德说,当年安格庄水库向瀑河水库输水800万立方米,让这座经历了60年风雨的水库,再现往日生机。

“小时候,我们曾经在水里嬉戏,光着脚丫玩耍,这是永远抹不掉的金色时光。今天又见你容颜……”徐水文人杨树江的文章《瀑水绕城,风景独好!》,得到众多网友点赞。

为服务雄安新区建设,改善白洋淀水质和生态环境,2018年4月至2020年11月,南水北调中线总干渠经瀑河水库,先后3次向白洋淀生态补水近2.4亿立方米。

随着补水进行,白洋淀流域水环境明显改善,瀑河沿线地下水明显回升。

波光粼粼的瀑河水库“回来”了,曾经绝迹已久的鸟儿也回来安家。2021年春天,上百只白天鹅水库中嬉戏觅食。摄影爱好者拍摄到近30年未见的白鹭,在此筑巢、产卵、孵化……

5月19日,南水北调中线总干渠再次向瀑河水库放水,并于次日向白洋淀补水。看着库水一路奔向白洋淀,张树德笑了:“这才配得上千年雄安嘛!”

图为当年瀑河水库修建时火热场面。蔡福春供图