来源:保定晚报作者:时间:2025-03-12 11:09

文物是历史见证,是文化载体,承载着中华民族辉煌记忆,传承着华夏儿女智慧结晶。保护文物,就是守护我们共同的精神家园。

新修订的《中华人民共和国文物保护法》(以下简称保护法)3月1日正式实施,标志着我国文物保护进入依法治理新阶段。这部法律将如何更好地在文物保护、传承和利用方面发挥作用?对民间收藏有哪些利好?一起来了解。

进一步加强规范管理

文物是不可再生文化资源,新修订的文物保护法明确对不可移动文物进行修缮、保养、迁移,必须遵守不改变文物原状和最小干预原则,确保文物的真实性和完整性。

保护法第十四条规定,县级以上人民政府及其文物行政部门应当加强文物普查和专项调查,全面掌握文物资源及保护情况。

县级以上人民政府文物行政部门加强对国有文物资源资产的动态管理,按照国家有关规定,及时报送国有文物资源资产管理情况的报告。

保护法第三十二条中规定,对不可移动文物进行修缮、保养、迁移,必须遵守不改变文物原状和最小干预的原则,确保文物的真实性和完整性。

推动文物活化利用

文物工作在传承文明、服务社会、促进发展等方面的作用日益凸显。在确保文物安全前提下,推进文物合理适度利用已经成为社会共识。

保护法第三十七条规定,县级以上人民政府及其有关部门应当采取措施,在确保文物安全前提下,因地制宜推动不可移动文物有效利用。

文物保护单位应当尽可能向社会开放。开放应当合理确定开放时间和游客承载量,并向社会公布,积极为游客提供必要的便利。

为保护不可移动文物建立的博物馆、纪念馆、文物保管所、考古遗址公园等单位,应当加强对不可移动文物价值的挖掘阐释,开展有针对性宣传讲解。

保护法第五十五条中规定,文物收藏单位应当改善服务条件,提高服务水平,充分发挥馆藏文物作用,通过举办展览、科学研究、文化创意等活动,加强对中华民族优秀的历史文化和革命传统的宣传教育;通过借用、交换、在线展览等方式,提高馆藏文物利用效率。

保障法律实施有力有效

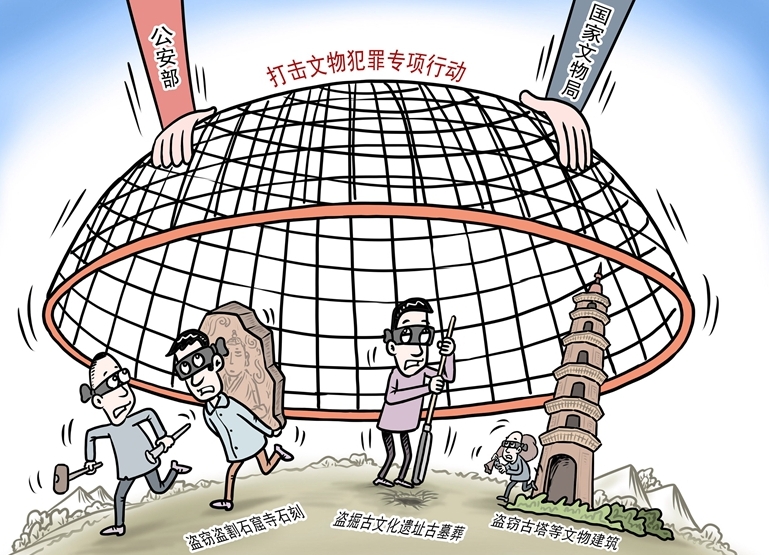

文物安全是文物保护的红线、底线和生命线。为最大限度确保文物安全,本次修订通过增加违法行为行政处罚种类、设定不同档次处罚、提升罚款金额等方式,进一步增强法律震慑力。

保护法第八十三条规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府文物行政部门责令改正,给予警告;造成文物损坏或者其他严重后果的,对单位处50万元以上500万元以下的罚款,对个人处5万元以上50万元以下的罚款,责令承担相关文物修缮和复原费用,由原发证机关降低资质等级;情节严重的,对单位可以处500万元以上1000万元以下罚款,由原发证机关吊销资质证书:

擅自在文物保护单位的保护范围内进行文物保护工程以外的其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业;工程设计方案未经文物行政部门同意,擅自在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程;未制定不可移动文物原址保护措施,或者不可移动文物原址保护措施未经文物行政部门批准,擅自开工建设;擅自迁移、拆除不可移动文物;擅自修缮不可移动文物,明显改变文物原状;擅自在原址重建已经全部毁坏的不可移动文物;未取得文物保护工程资质证书,擅自从事文物修缮、迁移、重建;进行大型基本建设工程,或者在文物保护单位的保护范围、建设控制地带内进行建设工程,未依法进行考古调查、勘探。

损毁依照本法规定设立的不可移动文物保护标志的,由县级以上人民政府文物行政部门给予警告,可以并处500元以下罚款。

保护法第九十三条中规定,改变国有未定级不可移动文物的用途,未依照法律规定报告;转让、抵押非国有不可移动文物或者改变其用途,未依照法律规定备案;国有不可移动文物的使用人具备修缮能力但拒不依法履行修缮义务等行为,不只是“由县级以上人民政府文物行政部门责令改正”,情节严重的,还要对单位处10万元以上300万元以下罚款,限制业务活动或者由原发证机关吊销许可证书,对个人处5000元以上5万元以下罚款。

民间收藏有哪些利好和风险?

保护法为民间收藏者带来了多重利好:明确了民间收藏的合法性、简化了交易的程序,加强对民间收藏专业指导,同时加大对盗掘、走私等非法文物交易的打击力度。这些措施不仅让民间收藏更有保障,也鼓励更多人参与到文物保护和文化传承中来。

但从投资角度看,需注意以下几点:

合法性风险。法律严格禁止非法交易和来源不明的文物,违者可能面临没收或法律责任。

市场分化显著。近十年高端文物(如明清瓷器、名家字画)因稀缺性和文化价值,部分品类涨幅显著;但普通文物因市场流通性差、鉴定门槛高,回报率差异较大。

政策支持与限制。法律强调“合理利用文物资源”,推动文化产业发展的同时,限制过度商业化,可能影响部分投机性投资。

总之,文物收藏可作为长期投资选项,但需专业知识、合法合规操作,且需关注细分领域市场动态,整体回报率呈现两极分化趋势。

■延伸阅读

发现疑似文物能不能捡?

保护法对于“什么是文物”进行了明确规定:文物是指人类创造的或者与人类活动有关的,具有历史、艺术、科学价值的物质遗存。

文物包括(一)古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和古石刻、古壁画;(二)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑;(三)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品;(四)历史上各时代重要的文献资料、手稿和图书资料等;(五)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。

比如在枯水期的河床上发现瓷片、陶器等,是否属于文物需要从历史价值、艺术价值、科学价值等方面进行判断。保护法指出:“中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物,以及中国管辖的其他海域内遗存的起源于中国的和起源国不明的文物,属于国家所有。”

因此,若发现瓷片、陶器等被认定为文物,个人不能随意捡拾,应报告相关部门处理。

(本报综合报道)