来源:保定晚报作者:时间:2025-05-02 12:17

□保定晚报记者 李萌

“1961年,当时我正协助孙犁先生编辑《津门小集》,先生对于书名始终难定,在信中写道:‘我改了一个名字为《津门小集》,但仍觉不妥,如为《天津小集》则似更俗,请你给想一想,好吗?’联系出版社出版此书时,先生又写信嘱咐:‘和出版社采取商量的态度,不必提得条件太高,也得看到目前条件困难,另外这么一本小书,也不要过于张扬。’”

4月28日,在孙犁手稿著作收藏展上,耄耋之年的冉淮舟回忆与孙犁先生的文学情谊,情不自禁湿了眼眶:“孙犁同志为人处世谦逊低调,对待文学态度严谨,为我们树立了榜样,我们要把他的精神传承下去。”

冉淮舟对孙犁作品的喜爱始于学生时期。1951年初,14岁的冉淮舟插班考入保定第一中学读书。“当时,学校图书馆订阅的《天津日报》每周四“文艺周刊”正在连载孙犁的《风云初记》。每星期五下午的课外活动时间,我们就都跑去图书馆,抢着看这份报纸。”冉淮舟被孙犁笔下白洋淀水乡的秀丽风景和当地人民的人情美、人性美深深吸引,并开始学习写作。

1953年,冉淮舟在《保定日报》副刊发表自己的处女作。此后,他记录的关于生活轶事、速写、农村农事的文章也逐渐走进更多读者眼帘。

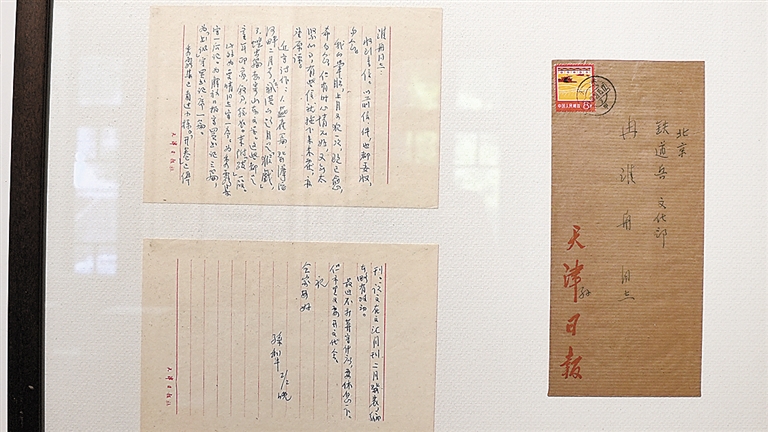

1956年,冉淮舟考入南开大学中文系,有了更多便利条件学习和研究孙犁作品。1959年12月,冉淮舟鼓足勇气给孙犁写了一封信,信中谈到自己正撰写一部关于孙犁作品研究的书稿,渴望向他当面请教。孙犁在回信中写到:“淮舟同志:来信收到,非常感谢你的盛情,并希望早日读到你的大作,从中一定能得到教益。但我身体还不好,不能读书,也不能作长时间的谈话,等病好后,一定找你谈谈。”

收到回信,冉淮舟倍受鼓舞。直到1961年大学毕业前夕,冉淮舟完成《论孙犁的文学道路》书稿,并投到天津《新港》编辑部。副主编兼编辑部主任万力看到后,决定发表关于《铁木前传》的章节,并想方设法把冉淮舟留在《新港》编辑部工作。

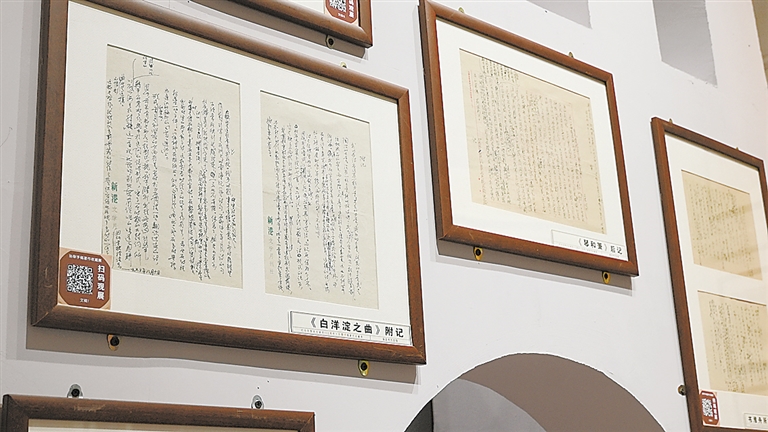

在《新港》编辑部,由于工作需要,冉淮舟和孙犁的通信越来越频繁,他开始协助孙犁同志整理文稿、编辑文集、出版著作。此后,几乎所有时间都在研习孙犁同志的作品。长年的文字交往中,冉淮舟保存了孙犁写给他的129封信件。

对《津门小集》一书的整理,60年光阴荏苒,冉淮舟依然清晰如昨。1961年10月,冉淮舟和同事拜访孙犁。交谈中,冉淮舟谈到,在南开大学图书馆查阅有关资料时,看到《天津日报》上署名纪普、孙芸夫、纵耕、少达、石纺的一些文章,觉得这些署名可能是孙犁的笔名,孙犁微笑着认可。冉淮舟说:“我想把这些文章编辑在一起,出一本书。”孙犁随即取出一个信封,里面装的正是这几篇文章的剪报。于是,冉淮舟便去天津人民图书馆,查阅、抄录这些文章,结集为《津门小集》一书出版。

“我想说明的只是:淮舟同志辑录这些短文,是对我养病期间很大的一种帮助,一种鼓励和一种安慰。”在《津门小集》后记中,孙犁如是写道。

在冉淮舟看来,收藏中最珍贵的当数保存完整的《风云初记》。1962年春天,在冉淮舟帮助下,孙犁编排《风云初记》第三集的章节,并重写尾声,使这部长篇小说得以保持较为完整的面貌。当年11月,冉淮舟去北京协助孙犁校对《风云初记》一、二、三合集。1963年3月,合本出版。在赠送冉淮舟的合本上,孙犁写下这样一句话:“谢你为此书出版所做的长时间的令人感动的努力。”

……

1980年,冉淮舟调到北京工作后,仍旧协助孙犁编辑出版了七卷五册的《孙犁文集》《琴和策》《耕堂杂录》《孙犁诗选》等著作。

作为孙犁先生得力的文学助手,也是“荷花淀派”的重要成员,冉淮舟说:“我只不过做了一些搜集、抄录、编排、校对的工作,主要是对《津门小集》和《白洋淀之曲》的编辑,对《风云初记》的整理,对《文学短论》的选择,对《文艺学习》的补充。”

2022年7月,孙犁逝世20周年之际,冉淮舟出版《欣慰的回顾》一书,收录纪念孙犁的散文作品,并记录与孙犁先生多年的交往。

“因为工作关系,我读过孙犁同志大量手稿。面对着那些呕心沥血的文字,不能不对他写作的认真严谨态度肃然起敬,也才知道,他那简洁、隽永、秀丽、含蓄的文字,是这样锤击砥砺出来的。”冉淮舟说。

“孙犁同志的作品总是展现人情美、人性美,让人爱不释手,让读者在不断阅读中享受畅快的艺术之美,从中感受信心和力量、理想和希望。认真想来,与其说我是协助孙犁同志做一些工作,不如说是在他的指导下从事编辑、理论学习和文学创作。”冉淮舟说:“这是我一生的幸运,也是我一生的财富。”

“若说孙犁是荷塘中的一株青莲,冉淮舟便是荷塘旁的守荷人——不摘花,不喧哗,只默默记录每一瓣开合的光阴……”展厅里,冉淮舟在一幅网文书法作品前驻足良久,轻抚泛黄的手稿,他低语:“这些展览本不合我秉持的低调,可孙犁同志的文心墨韵,本该化作滋养后辈的春雨啊。”言及此处,老人声音微颤,眼底再次泛起涟漪。