来源:保定晚报作者:时间:2025-05-26 22:40

□保定晚报记者 霍若雯 通讯员 周涛

“保定是座历史文化名城,这里人杰地灵,家珍璀璨,文化底蕴深厚。作为这块土地上的今人,我们应该有一份厚重的人文情怀,在关心现实的同时,还应该回望了解这里的过去,认识保定人独有的这份历史遗产……”李占才老人的笔下,满是对古城保定的热爱与赞美。

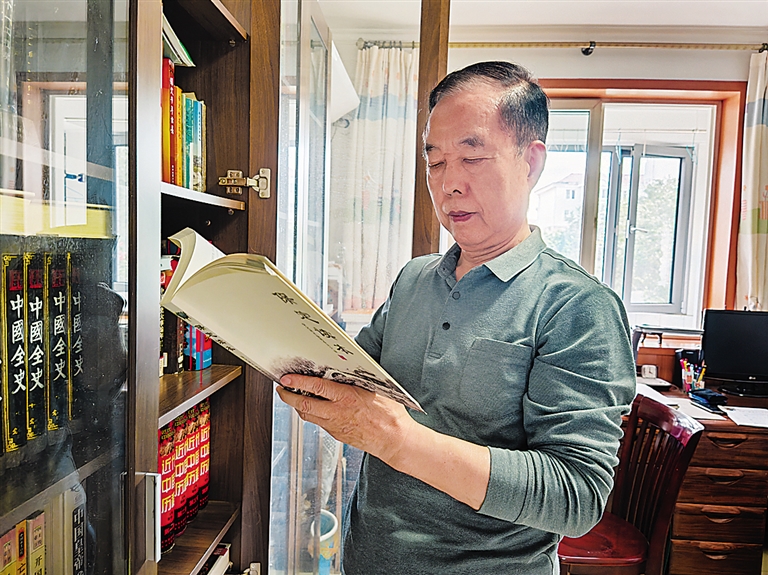

5月20日,记者走进竞秀区京电社区居民李占才家时,他正在阅读和研究抗战时期的保定历史资料,为纪念抗战胜利80周年形成一些研究成果。“保定军民在党的领导下,与日寇进行艰苦卓绝的顽强斗争,可歌可泣、令人感慨。其中许多战役战斗、英雄人物,在全国都具有影响,值得我们研究和宣传。”

1948年出生于定州的李占才,退休前系保定市水利局副调研员,现为中国苏轼研究学会会员、河北省中山国文化研究会会员、河北省及保定市作家协会会员、保定市方志馆特邀馆员。

“挖掘保定历史文化宝藏,是我退休后做的最有意义的事。”2008年退休后,李占才将时间全部留给了读书和写作。他致力于讲好保定故事,传播保定声音,出版和发表与保定文化有关的文字达200余万字,为宣传展示保定历史文化名城形象默默贡献着自己的力量。

在李占才老人的书房内,一排书柜占据了整面墙的位置,书柜里全部是他自费购置的近千册历史典籍与工具书。从先秦两汉到明清民国,从方志文献到科学专著,他为自己构筑起一座丰富的“文化粮仓”。为突破资料局限,他还添置了高配台式机、笔记本电脑、移动硬盘、电子阅读器等设备,下载各类电子图书1.1万册。

为设计好《白沟镇志》目录,李占才研究了数十部方志体例;给作者讲解《大激店村志》写作方法时,他将多年积累的“方志经”倾囊相授。除了著书立说,他还义务承担政府部门的文稿审定、社区文字材料修改、学会刊物编辑等工作,成为文化战线上的“多面手”。

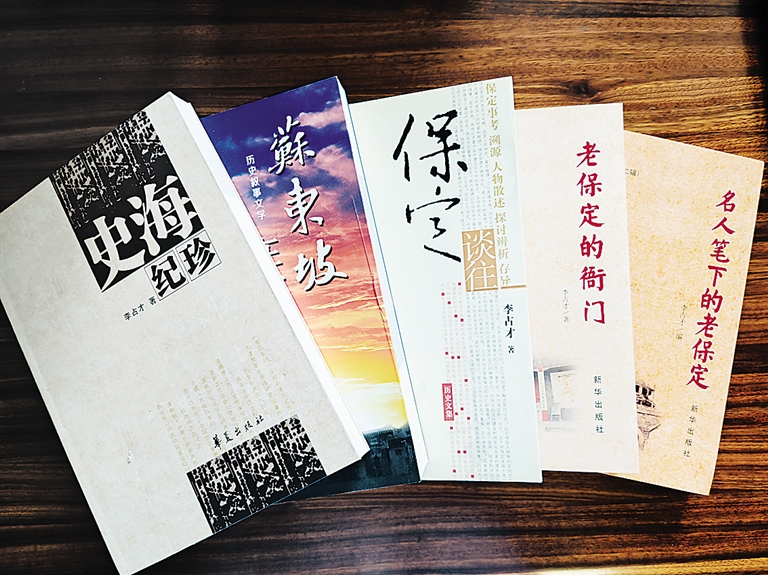

截至目前,李占才独立出版《保定谈往》《苏东坡在定州》等6部专著,或追溯古城变迁,或聚焦名人足迹,字里行间流淌着对故土的深情。他参与策划编辑的14部书籍中,《保定读本》浓墨重彩地向世人展示保定的往昔与今世,《老保定丛书》则全景式呈现旧时保定的市井百态。在学术研究领域,他承担的《鲜虞中山国文化在保定历史文化中的地位研究》等两项社科课题,填补了地方文化研究空白。

从《保定人根在何处》的寻根之问,到《明亡时的保定五日》的历史切片,285篇见诸报刊的文章,如同拼图般还原着这座城市的精神图谱。尤为难得的是,他笔下既有《世界最早发明“正负开方术”的刘益》这样的科学史钩沉,也有《南大寺行宫·太平菜·莲叶托桃》这样的民俗掌故,让学术研究更接地气。

痴心如初、笔耕不辍,李占才的努力赢得了学界与社会的双重认可。教授张同俭评价他的著作是“城市传记”,作家郑新芳盛赞《苏东坡在定州》“使其国家桢干和豪放诗人的形象立于纸面”。《保定谈往》《苏东坡在定州》等4部作品先后斩获保定市“五个一工程奖”,《京津冀协同发展背景下保定应制定城市主题语》获“资政建言奖”二等奖,这些荣誉既是对他学术成果的肯定,更是对其文化担当的褒奖。

在老伴儿的理解与支持下,如今李占才依然保持着每天读书写作的习惯。在他看来,退休不是人生的休止符,而是文化征程的新起点。从伏案疾书到实地考察,从学术研讨到知识传播,他用行动诠释着“老有所学、老有所为”的真谛。当被问及为何如此执着时,李占才总是笑着说:“历史文化底蕴深厚是咱保定的一大特色,特色就是优势,优势促进发展,这里的文化宝藏说不完、写不尽,只要我还能写,就要一直写下去。”

(本文图片均由霍若雯摄)