来源:保定晚报作者:时间:2021-05-19 09:08

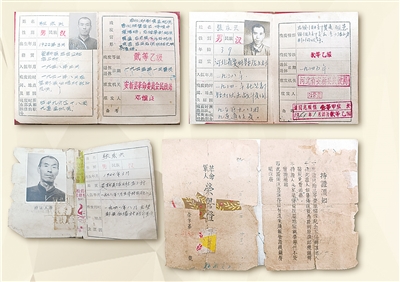

张永兴1963年革命残废军人抚恤证上的证件照。

张克新向记者描述父亲张永兴的受伤部位。

这一份份泛黄的证件诠释着一位八路军战士奋勇杀敌保家卫国的决心。

□本报记者 陆征 陆巍 宋文雅 衡水晚报记者 杜俊颖

1943年春,抗战的红色烽火在冀中平原熊熊燃烧。安平县马店镇辛店村,21岁的安新籍八路军战士张永兴在日寇扫荡中险些暴露。堡垒户陈趁意让他假扮自己儿子,躲过一劫,但她的亲生儿子却被日寇当做八路军抓走惨遭杀害。

这“以命换命”的恩情,张永兴记了一辈子,也以儿子的身份报答了一辈子。复员后,张永兴坚持多年看望恩人。硝烟远去的今天,他的后人揭开了这段尘封数十载的军民“母子情”往事。

路遥情近 多年徒步探“娘亲”

5月16日,安新县三台镇店上村一处普通的民居中,主人张克新又一次从柜子中取出父亲张永兴留下的旧照片。珍藏的照片已有些破损,但画面依然清晰。他轻抚着照片上的折痕,向记者讲起深刻于脑海中的父亲那段饱含恩情的往事。

1945年1月,在战场上多处负伤致残的张永兴复员回到家乡。他回家后的第一件事,就是步行近百公里去安平县寻“娘”。不久,安平县辛店村出现了一个风尘仆仆的年轻人,逢人便打听陈趁意家。在好心村民指路下,年轻人找到了一户农家,推开虚掩的门,院中洗衣裳的正是陈趁意,他顿时忘了旅途劳顿,激动地喊了一声:“娘,你看我是谁?”

陈趁意很快就认出,这个年轻人正是她的“儿”,当年的八路军战士张永兴!两人激动相认,抱头痛哭。从此,张永兴一有时间就惦记着去看望干娘陈趁意。尤其一到秋收时,张永兴便会步行近百公里,赶到安平县看望陈大娘。

就像儿子探望母亲一样,张永兴会给干娘买好吃的,还会住上几天,帮着收完秋才返回去。陈大娘也总是像当年照顾他一样,给他做爱吃的,嘘寒问暖。这样的探望,一直持续了十来年。

“当年,我父亲回乡后被安排在县里土产公司工作。他为人朴实不张扬,对于当年在战场上打仗的事,很少跟我们说。但是,陈大娘为了救他牺牲了亲儿子一事,他却经常挂在嘴边。”张克新回忆,父亲对此事一直心怀愧疚,每次提起总是感慨万千,说救命恩情永世难忘。

张克新记得,有一年父亲生病了,加上原本就有旧伤,身体每况愈下,想去安平县看看,却力不从心。

“那年,父亲走几步路就喘得厉害,只能让我叔叔代他去。虽然那次父亲没能去成,但我知道,父亲的心一直挂念着安平,挂念着他的干娘。”张克新哽咽着说。

感天动地 军民“母子情”暖全村

岁月易逝,真情隽永。

从年轻小伙到古稀老人,张永兴默默走完了自己的人生路,在71岁那年去世。这个普通的农村老人、复员伤残军人,性格内敛但古道热肠,因为他明白受恩于民,报恩于民。

店上村党支部书记杨广森回忆:“张永兴老人脾气好,还有副热心肠,每当村里农忙的时候,他总是帮完这家帮那家。在县里上班时,乡亲们有事求助,他几乎没有拒绝过,总是想办法帮着解决。村里没有人说他不好。”

对于张永兴和干娘的故事,杨广森表示早就听说过,“村里但凡50岁以上的人都了解这个故事,知道当年有一位大娘为了救张永兴,牺牲了自己的儿子。那时,村里人偶尔会念叨‘永兴这几天不在家,到安平看他干娘去了’。”

戎马生涯 泛黄的证件诠释着英勇

张永兴已经去世近30年,现在,张克新家里留有父亲印记的物品,除了一张身份证和几张旧照片,再无其他。

在安新县退役军人事务局,张永兴的个人档案仿若从历史跳到今天:革命军人荣誉证、革命残废军人抚恤证、残废人员登记表……一份份泛黄破旧、字迹斑驳的证件与材料,拼凑出这位老八路的戎马岁月——

1938年入伍,1941年在望都县白塔村打伏击战时负伤,伤情为:右侧肋部贯通枪伤,患侧胸壁突出,呼吸中度障碍,右腘窝部枪伤贯通,右前臂下1/3处枪伤贯通,后两处伤,功能无明显障碍,所定残废等级为“二等乙级”。

受伤致残时所在部队为冀中九分区十八团,时任九连通讯员。1945年1月复员,1947年1月在安新县店上村加入中国共产党。

这看似简单的履历,静静诉说着当年战争的残酷,也记录着一名革命战士的英勇不屈。但这些,张永兴极少跟人提起。

小时候听父亲讲过很多次,但张克新一直没有亲眼见过父亲的恩人陈趁意。“等我长大了,有一次去饶阳办事,听说离安平特别近,就想去看看老人。但上世纪八十年代,通讯和交通都不发达,最终也没见到。”

说到此事,张克新满是遗憾:“对老人的救命之恩,我父亲一直觉得报答不完。作为子女,有生之年我们也会一直铭记在心,永远不会忘记。” 本文图片 杨洪光 摄

追踪报道

扫码观看

采访视频