来源:保定日报作者:时间:2025-07-23 08:13

□保定日报记者 王 黛 任奕葳

7月的保定唐县,漫山遍野涌动着鲜活的绿意。黄石口村蜿蜒的水泥路旁,连片的玉米秆拔节生长,层层叠叠的碧叶风中作响,勾勒出无边无际的青纱帐。走在田埂上,恍惚间,仿佛还能看见那个头戴军帽、背着药箱的身影,穿行在这片生机勃勃的绿浪间,在80多年的时光长河里,从未远去。

树荫下乘凉的老人们,仍会向晚辈讲述那个外国大夫——白求恩的故事。他跨越山海,不远万里来到中国抗日前线,在硝烟中搭建起流动的手术台,不知疲倦地抢救伤员,在战火中守护生命,最终牺牲在唐县。这些故事已化作大地上的精神丰碑,与眼前蓬勃生长的青纱帐交相辉映。

1939年12月21日,毛泽东饱含深情地撰写了《纪念白求恩》一文:我们大家要学习他毫无自私自利之心的精神。从这点出发,就可以变为大有利于人民的人。一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。

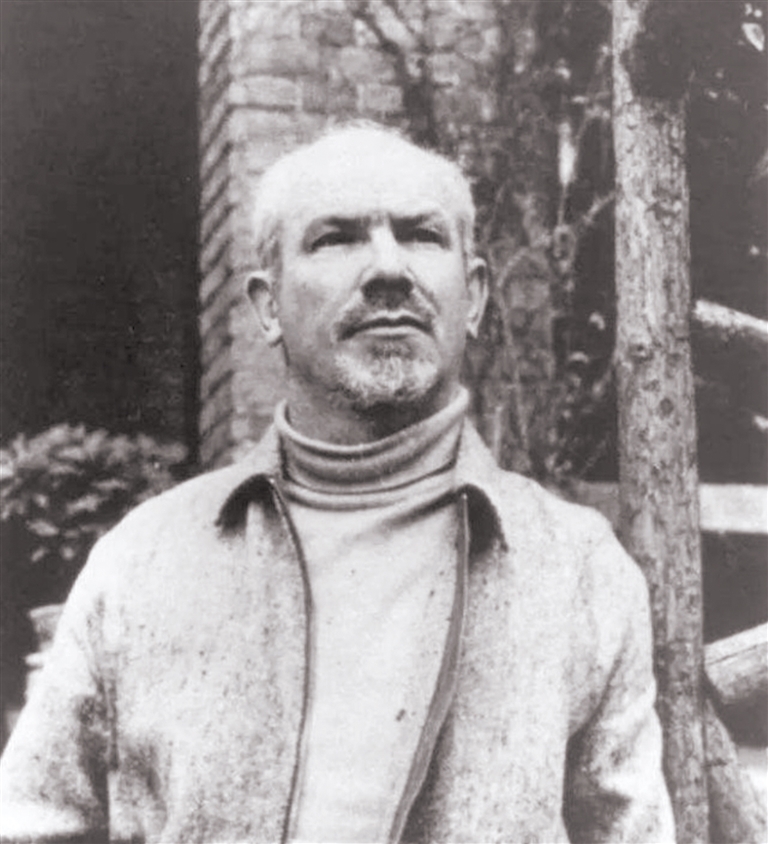

诺尔曼·白求恩(1890—1939),著名的胸外科专家。1935年加入加拿大共产党。1936年西班牙内战爆发后,他率医疗队奔赴马德里前线,抢救反法西斯战士。1937年7月7日,中国抗日战争全面爆发。正在加拿大和美国为西班牙募捐的白求恩在讲演中表示,真正的战斗是在中国,那里的斗争决定着我们这个世界的命运,我要和他们一起战斗。1938年1月,白求恩率加美援华医疗队来到中国,支援中国人民的正义斗争。历经艰难险阻,白求恩一行于3月底到达延安,并提出要到抗日前线去。随后不久,白求恩便奔赴晋察冀军区。

晋察冀军区后方医院急需药品和医疗器械,是白求恩带来一整套外科手术器械。河北唐县白求恩柯棣华纪念馆前馆长陈玉恩说:“白求恩的到来,对于缺医少药的根据地居民来说,无异于雪中送炭。”他在第一个星期就检查了521名伤员,从第二个星期开始,一个月内为147名伤员做了手术,平均每天近5例手术。

为减少伤员的痛苦和残疾,白求恩把手术台设在离火线最近的地方。齐会战斗中,他的手术台就在离前线5里地的屯庄村边一座小庙。敌人的炮弹炸塌了围墙,他仍坚持工作,为115名伤员做了手术,持续时间达69小时。同志们劝他转移,他却不肯。他说:“离火线远了,伤员到达的时间会延长,死亡率就会增高。战士在火线上都不怕危险,我们怕什么危险?”为了保住伤员的性命,他两次为伤病员输血。他总是说:“你们要拿我当一挺机关枪使,我不是明代的古董瓷器!”

为改进抗日根据地医疗卫生工作,他提出开办卫生材料厂,解决药品不足问题。创办医护训练班,培训大批医务干部,为冀中部队建立13个手术室和包扎所。1939年6月,返回冀西后,他创办卫生学校,亲自制定课程,培养大批医务干部。他编写多种战地医疗教材,还将自己的X光机、显微镜、一套手术器械和一批药品捐赠给军区卫生学校。

1939年10月20日是白求恩准备启程回国的日子。此前,因晋察冀根据地药品和医疗器械紧缺,经军区首长批准,白求恩拟回加拿大筹措购买一部分,顺便募集经费。为此,大家专门为他举行欢送会。就在这时,日军调集两万兵力,配以飞机、大炮、装甲部队,向边区发动冬季“扫荡”,白求恩毅然决定留下来。

军区司令部批准了他的请求,由他率领战地医疗队赶赴涞源摩天岭战斗前线。10月24日,他将手术室设在距离前线仅7里地的孙家庄村外小庙里。白求恩身穿白色围裙,高高地卷着袖子,站在用两只“卢沟桥”(白求恩大夫设计制造的,便于装医药箱的骡驮架子)铺上门板而成的“手术台”前紧张地工作着。他沉着镇定,神情坦然,指挥着整个抢救工作有条不紊地进行。战地摄影师吴印咸受到极大感染,将这次抢救场景拍摄下来。

不幸的是,白求恩的左手中指在紧张的手术中被伤员的碎骨划破,鲜血从他的手指上流下来,白求恩迅即把伤指伸进消毒液里浸了浸,又接着俯身继续工作。几天后,他在为伤员做手术时,左手中指伤口受到感染。由于无法得到足量抗菌药物控制,病情日趋恶化。

11月11日,白求恩挣扎着坐起来,用颤抖的手给聂荣臻司令员写了一封长信。他写道,亲爱的聂司令员:今天我感觉非常不好,也许我会和你们永别了!请转告加拿大和美国共产党,我在这里十分愉快,我唯一的希望就是能够多有贡献。在这样的时刻,白求恩依旧惦记着工作,他还写道,每年要买250磅奎宁和300磅铁剂,专为治疗患疟疾病者和极大数目的贫血病者,千万不要再到保定、平津一带去购买药品,因为那边的价钱要比沪港贵两倍。

陈玉恩介绍说,号称“钢铁将军”的聂荣臻,看了这个书信以后也不禁潸然泪下。因为在这个书信当中,白求恩想到的是战友,是伤员,是军区的卫生工作,而唯独没有想到他自己。

1939年11月12日清晨,白求恩在黄石口村与世长辞,享年49岁。

硝烟散去,白鸽高翔。从西班牙马德里前线的漫天烽火到中国晋察冀边区的炮声隆隆,白求恩的手术刀始终向着正义与和平,他以生命为笔,在两大洲的反法西斯战场上写下跨越国界的赤诚;他以生命铸就的精神丰碑,在和平年代愈发熠熠生辉;他用生命诠释的人道主义光芒,穿越80余载春秋,依然照亮着“人类命运休戚与共”的前行之路。正如白求恩纪念馆留言簿上一位参观者所写:“他倒在1939年的寒冬,却以国际主义战士的赤诚,在人类反法西斯斗争的史册上刻下永恒。”

(本期历史文化顾问:保定市地方志办公室原主任、编审孙进柱)