来源:保定晚报作者:时间:2025-10-18 19:25

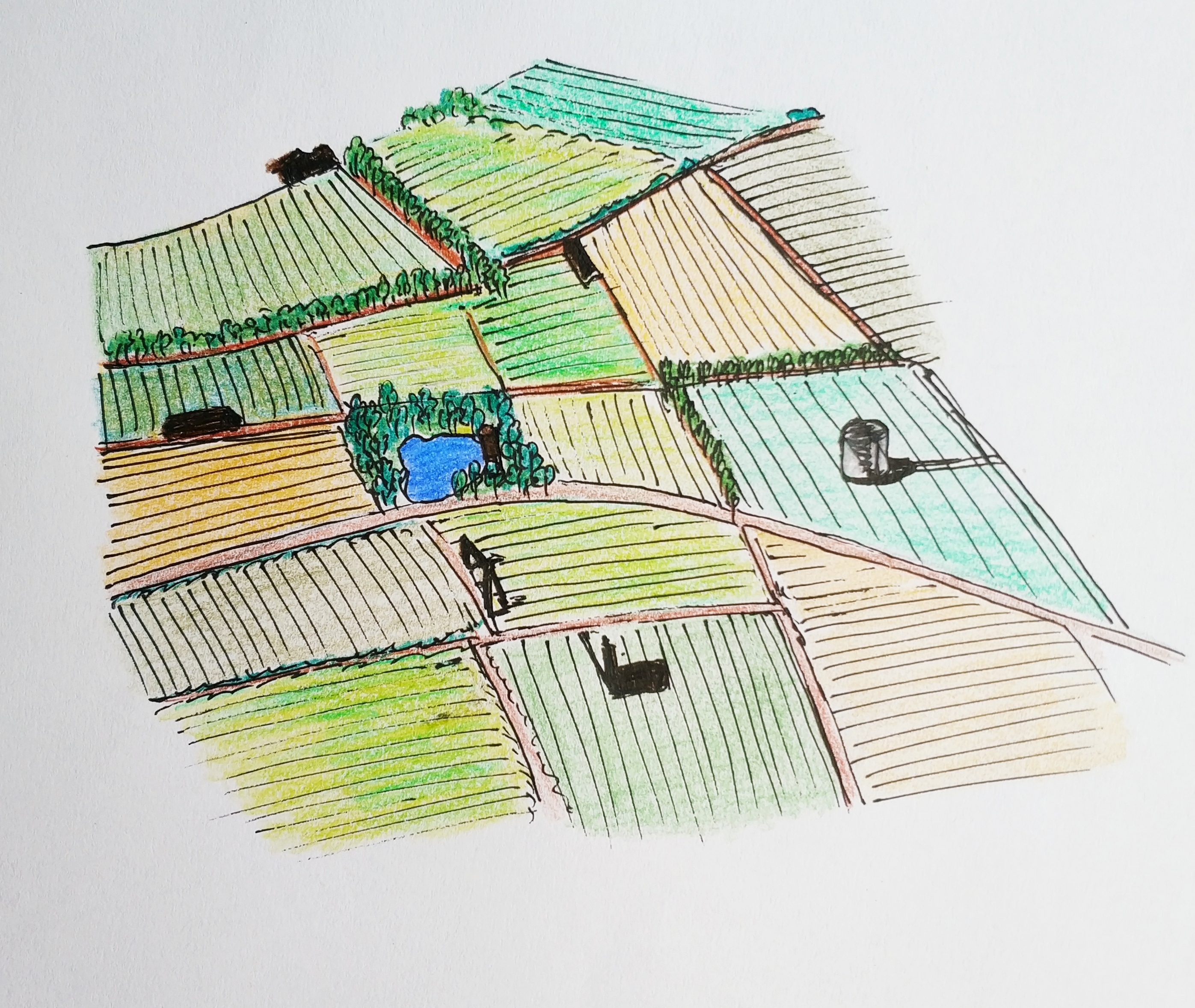

插图 艺舟

□陈喜明

夕阳燃尽,天空澄净,土地平展无遮,一行行麦垄伸向远方,融进夕阳的余晖里。温润的湿气从脚下升到心里肺里,让人感到滋润舒适。耧车蹲在地头喘息,拴在上面的纤绳像一根根没了筋骨的枯草,软不塌塌地团在地上。

人们坐在地头,无语。

妇女从头上抹下毛巾,顺势擦一把脸,脸颊红彤彤的,像熟透的苹果。孩子们磕着鞋窠里的土。车把式默默拾掇着擦子、犁杖、荆笆,一样一样放到车上。大伯蹲在地上,摸出一条纸,撒上一撮烟丝——看不出是榆树叶还是烟叶,竖着一对折,凑到舌边一抿,把纸边捏住,按理应该把一头拧紧,成一个长的圆锥形,他却省了,把一头捏扁就放进嘴里,划洋火点着,随后是剧烈地咳。

终于赶在最后一天种上了秋分麦子,大秋进入了尾声。

处暑一过,秋的气息扑面而来,天气还有些热,秋收就拉开了序幕。边边沿沿的小块地段种的杂粮相继成熟,一块谷子、一块黑豆、一片芝麻,棒子垄里带着耩的豇豆也有了熟角,隔几天摘一喷。队场里一天天热闹起来,马车载着、村民背着沉甸甸的收成,进进出出,晾晒、敲打、分配、入库。村里村外弥漫着尘土的、庄稼的、汗水的味道和人们的喜悦。

等到棒子成熟,秋收达到高潮。孩子们放了秋假,投身到劳动之中。

青纱帐一眼望不到边。妇女们在前面擗棒子,说笑声和棒子轱辘擗下的“咔咔”声交织在一起。青壮劳力锛棒子秸,一俯身,一条胳膊揽住棒子秸,一手手起镐落,如小鸡啄米,一排排秸秆应声倒下,立体的庄稼地变成平面的画卷。孩子们在后面打去禾茬上的土,上岁数的人把棒子秸捆成捆。

擗下的棒子装大车拉到队场,垛出一片高原。棒子秸直接用马车拉到街里,挨家挨户分,街道立刻变得臃肿起来。

过大秋不仅是收获的代名词,更是体力、精力与毅力的综合体,在持续一个多月的日子里,人们情绪高涨,起早贪黑,丝毫不能松懈。大地无言,默默奉献着一切。

地腾清了,大伯赶着马车将粪肥拉到地里,均匀撒开,然后翻耕,一人一马一犁在大地上描画。田野空旷静寂,偶有雁阵飞过,大伯的吆喝声和皮鞭的脆响在空中回荡。犁杖划开板结的泥土,艳阳笼罩下,大地如慈母般安详。

地耕过来,先用耙擦一遍,把土块打散,再用擦子擦平压实,然后播种,播下新的希望,这是大秋最后一个高潮。播种的工具是耧,耧斗用来盛麦种,后面底下有个洞眼,洞眼里穿过“搅和鬼子”——一段铁丝挂着铅坠。摆动扶手,搅和鬼子就搅动麦种从斗里流出,顺着耧腿流到耧脚。耧脚冲开泥土,麦种埋入土里。

一人扶耧,一人驾辕,两个人拉边套,人们向明天进发。耧不沉,但新翻的地暄腾,人走起来很吃力。对扶耧的人来说有两个要求,一是摇动扶手要力度合适,速度均匀,这样耩的麦子才不稀不密;二是要轻轻提着扶手,这样拉起来轻快很多。扶耧的多是岁数偏大有经验的人。

几百米的地头,几百亩的土地,人们往复跋涉,抬头望天,晴朗高远,低头看地,绵延向前。这就是生活,生命与自然的和谐互动。有劳累辛苦,也不乏欢乐。

向前,向前!汗水爬上了额头,汗水浸透了衬衣。汗水闪光,人们面前翻滚起一望无垠的金色麦浪。

最后一垄到头,太阳落到西山的背后。大秋落下帷幕。人们长舒一口气,至于囤棒子、刨山药、摘棉花,就看工夫了。

虽然只差一天,秋分麦子跟寒露麦子有很大不同,秋分麦子滋头多,产量高。

大伯的咳声惊动了渠沟边的一群灰喜鹊,它们扑啦啦腾起,向村里飞去。人们起身,踏着暮色回家。家家的炊烟里飘荡起几缕从容,几缕满足,仿佛一场大战役后战场上的硝烟。人们闻到了过年的味道。